При содействии аукционного дома «Дукат» издан монографический альбом Матвея Вайсберга. InKyiv представляет одну из статей, вошедших в альбом.

Первое и главное, что я знала, прежде чем начала писать эту статью о художнике Матвее Вайсберге, – ее название. Название я не придумывала. Оно появилось четверть века назад (а то и раньше), в пору «большой жизни на Андреевском спуске». Тогда кто-то из завсегдатаев Андреевского,18 произнес это mot, это «слово», кажется, очень точное и верное. По крайней мере, я не перестаю убеждаться в этом. – «Матвей – человек сериозный». В этой «сериозности» было несколько смыслов, и самый важный, конечно, тот, что совпал потом с заглавием главного коэновского фильма («A Serious Man»), – человек, который всякий раз задает вопросы. – Кому? Богу? Мирозданию? Самому себе? И всякий раз пытается найти ответы, т.е. найти смысл в видимой бессмыслице, в том обыденном поверхностном абсурде, который менее «серьезным» людям удается этак изящно и иронично «отстранять», «концептуализировать» или «деконструировать».

На самом деле, тогда, когда все начиналось, в конце 80-х – начале 90-х, эта «серьезность» читалась иначе. Это было время, когда заканчивался большой исторический цикл (назовем его «советским», хотя он был не только и не столько «советским», – ХХ век заканчивался!), когда в моду входило все с приставкой «пост-», и это самое «пост-» предполагало неизбежную иронию. Что, в общем, понятно. Люди, смеясь, расставались со своим тяжелым, страшным, – со своим «неудобным» прошлым. Это было время, когда немодно было «быть серьезным». Немодно было оглядываться назад. «Пост-живопись», то, что мы называем «совриском» была, что называется, «на пике», называла себя «авангардом» и легко оперировала всеми этими «прошлыми» – большими и неудобными сущностями. Она смотрела вперед, и тогда было придумано то, надолго определившее всю эту историю слово: «арьергард». Смысл его был именно в возвращении – возвращении традиционного «цехового» опыта и традиционного живописного смысла. «Кто-то должен защищать спину», – сказал тогда Вайсберг. И первая музейная выставка «арьергардистов» называлась «Анабасис» – мифологическое «возвращение героев». Тогдашние «циклы» – «испанские», «библейские», «портретные» – были фигуративны и по-старомодному «живописны». Кажется, что по мере того, как привычно понимаемый «авангард» уходил от очевидной «фигуративности», «вынимал» из картины «содержание», оставляя, освобождая форму (а «пост-живопись» уже и форму «снимала», подменяя ее кураторской «подводкой»), – в той самой мере «арьергардный» Вайсберг это живописное содержание, этот «большой смысл» возвращал.

Коль скоро речь зашла о «циклах», скажем о втором значении этой «сериозности». Очень быстро стало понятно, что Вайсберг пишет «сериями», что он снова и снова возвращается к одним и тем же темам и сюжетам, что он постоянно договаривает одни и те же важные вещи. Сам он называет это «рефренами». Он уже тогда, на той первой выставке, представил портреты отца. – Отца, играющего в шахматы, отца с сыном (Отца и Сына). Можно увидеть за этим некий прием, второй смысл, всегдашнюю подкладку Большой истории, культурного мифа, которая видится за историей малой – личной, семейной. И это так, – в самом деле, это бергмановский рыцарь, играющий в шахматы со Смертью: пока идет игра – жизнь продолжается. И это вечные Отец и Сын (и Третий, неназываемый, неизменно присутствующий меж ними). Но для Вайсберга это не прием. По крайней мере, это очень рано перестало быть приемом. Это такое зрение, когда всякий сюжет и всякое событие, частное и преходящее, видится и понимается как часть чего-то большего, и тогда появляется связь и появляется смысл. А энтропия уходит, ведь что есть энтропия как не нарушение связности? И поэтому малая семейная история столь же непрерывная и вечная, как Та, что стоит за нею. Поэтому сначала ты рисуешь своего отца, потом сам становишься отцом, а твое место в этой – неизменной – композиции занимает твой сын.

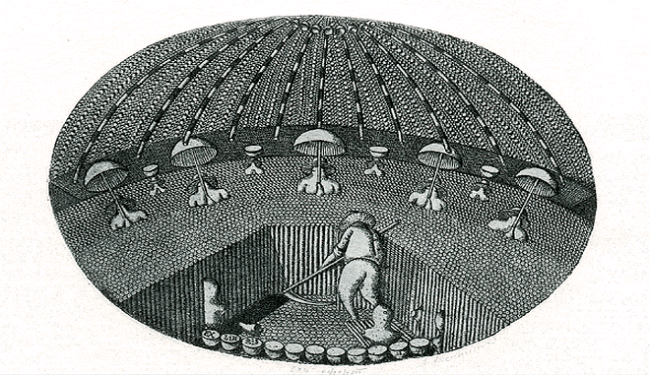

«Рефрены», «серии» Вайсберга – своего рода непрекращающиеся диалоги. И потому такие разные сюжетные циклы как «Штудии» и «Семь дней» по смыслу подобны. «Семь дней» начались с иллюстраций в рукописной «Сараевской агаде». Неведомый сефардский мастер из средневековой Барселоны поставил перед собой задачу: изобразить Творение, представить Дух, витающий над бездной, Свет, рождающийся из тьмы. Он решал эту задачу простым соположением цветов и объемов, и оказалось, что в самом решении этой задачи есть нечто затягивающее, что изображение Творения само становится творением. И «Семь дней», которые Вайсберг начал писать в конце 90-х, и к которым неизменно возвращается вот уже 20 лет, это разговор и с тем неведомым барселонским иллюстратором, и продолжение творения как такового. Когда он переносит большие объемы в графику, то появляется новый смысл в мелких деталях, в царапинах и шороховатостях, – в особенностях техники, – это все и читается как напряжение творения, его живое несовершенство, то «дрожание сердца», которое делает некое соположение красок и линий художественным событием.

«Штудии» начались в 2005-м как «комментарий» к «Битве при Сан-Романо» Паоло Учелло (первоисточник здесь тоже в своем роде «штудия» к утраченным фрескам Антонио Пизанелло в Дворце Дожей). Но, кажется, был еще один – самый важный мотив в истории этого цикла. Родился Симон, Матвей часто рассказывал, что увидев впервые его младенческий профиль, понял, что однажды уже видел это, и вспомнил «Новорожденного» Жоржа де Латура (другое название этой картины «Рождество», и это один из первых случаев, когда «духовный», традиционный для исторической живописи сюжет переживается как интимный, семейный). Иными словами, «штудии» это все то же «возвращение» – на этот раз к старому полотну, к живописной традиции, это «разговор» со старым мастером, и не просто новое прочтение, но договаривание каких-то важных вещей, возможно, – цеховых, возможно более связанных с художественной школой. Вайсберг вообще – человек школы, и его преданность РХСШ («я там 7 лет учился и 7 лет могу о ней рассказывать») не просто благодарное свойство памяти («в начале жизни школу помню я…»), но нечто, что определяет художника и человека – именно такого, а не другого: ему свойственно оглядываться назад и видеть себя в некой непрерывной истории, находить себя в ней.

«Стена», вернее, обе «Стены», и первая, «Гольбейновская», и вторая – «Майданная», тоже, как это ни странно прозвучит, – отчасти «штудии». Первая родилась из «Иудейской пустыни» и Гольбейновых иллюстраций к Ветхому Завету. Вторая – «Майданная» – появилась почти 10 лет спустя, и даже если бы сам художник не объяснил ее как продолжение той ветхозаветной истории, (даже технически – первые три работы рисовались поверх заготовок для «гольбейновой» «Стены») мы бы все равно понимали ее не иначе как Большую историю. Но такую, которой «свидетели мы были». Вайсберг однажды назвал ее «живописью прямого действия», своим «черным Гойей». И тут важно понять, что и «Бедствия войны» Гойи были такой «живописью прямого действия», что Гойя тоже рисовал то, чему оказался свидетелем. Характерно, что и сам Вайсберг это свое «свидетельство» ставит выше «исторического изображения», и кажется, (он говорил об этом) больше гордится тем, что фотографировал, нежели тем, что зарисовывал по памяти. И все же, как заметил в мастерской один проницательный зритель, от этой «Стены» исходит ощущение прямого «стрима», – сырого майданного дыма и копоти; в ней та настоящая чернота огня, запах газа и горелых шин, которые въелись в холст и краски и стали неотъемлемой частью живописного «свидетельства».

Здесь, наверное, нужно сказать еще одну важную вещь, коль скоро речь зашла о Революции и об истории: Вайсберг, не в последнюю очередь, «человек Просвещения». Его юношеское увлечение историей Французской революции – по сути, восприятие тех самых просветительских идей, которые ее подготовили. И он «революционер» именно в просветительском смысле, и «атеист» в том самом просветительском, вольтеровском смысле. Это тоже с какого-то момента стало не модно, и не всякий может позволить себе быть «немодным». Как и не всякий может позволить себе быть серьезным.

И еще о «серьезном человеке»: эта его «серьезность» ни в коем случае не «тяжесть», не тяжеловесная сосредоточенность на себе и своем «культурном значении», которая зачастую свойственна людям не очень талантливым или не вполне реализованным. Вайсберг – ровно наоборот: человек добрый, легкий и веселый. И, возможно, поэтому он всегда оказывается «в центре круга», иными словами, он – тот, кто уже многие годы собирает вокруг себя очень разных хороших людей и без видимых усилий делает их своими друзьями и единомышленниками (не заединщиками, а именно единомышлениками). А, возможно, все дело в обаянии таланта, в ощущении той самой «серьезности» и силы, которая обычно исходит от человека талантливого и затягивает в его орбиту.

И последнее, о чем не могу не сказать: мне безумно нравится одна фраза из его давнего интервью: «Я исправляю то, что сотворили с этим городом, но туман делает это лучше». Это про то, как он пишет вид из окна мастерской, запотевшее окно, серое небо и какие-то неясные городские громады, похожие на облака (или облака, похожие на «дымные громады»). Это про «слабый антропный принцип», но и это тоже «живопись прямого действия», это «борьба с энтропией», – то немногое, что мы можем сделать в обычных (не экстремальных) обстоятельствах, и то немногое, на что мы можем повлиять. Художник не может остановить разрушение, но он может пересоздать разрушенное, сохранить и возвратить его, восстановить утраченную связность.

Текст: Инна Булкина