Здания нужны, чтобы защищать людей от непогоды, но не только. У архитектуры много важных функций, напоминает архитектурный обозреватель New Yorker и Vanity Fair, лауреат Пулитцеровской премии Пол Голдбергер.

Он рассказывает о себе: о своих детских впечатлениях от оживленной улицы в Нью-Джерси 50-х, о том, как повлиял на его вкус Йельский университет. Голдбергер объясняет, как складывается внутреннее пространство зданий, разбирает сильные и слабые стороны геометрических форм, как «стареет» архитектура и как из домов складывается городская среда. С разрешения издательства InKyiv публикует главу из его книги об архитектуре и памяти.

Пол Голдбергер. Зачем нужна архитектура. Перевод с английского Петра Фаворова. М.: Strelka Press, 2017.

Глава 5. Архитектура и память.

Зрительное восприятие очевидным образом влияет на то, как мы реагируем на архитектуру — это наше врожденное представление о таких вещах, как пропорция и масштаб, о том, что одни материалы жесткие, а другие — мягкие, о том, какие формы предполагают открытость, а какие — закрытость. Большинство людей примерно одинаково воспринимают подобные физические характеристики зданий: если про какой-то дом я скажу, что он огромный, вряд ли вы решите, что он маленький и уютный. Сейчас я, однако, хочу сосредоточиться на другом и, вероятно, более важном аспекте архитектурного переживания, который гораздо сложнее оценить и который для каждого индивидуален. Речь идет о влиянии памяти: у всех нас есть воспоминания о зданиях и местах, личный опыт восприятия произведений архитектуры, в которых мы жили или работали или которые мы видели в путешествиях, — наши собственные аналоги чаплиновских омнибусов, билетов на конку и разноцветных воздушных шаров над Вестминстерским мостом. Такие воспоминания задают тон нашему восприятию нового, поскольку в значительной степени мы оцениваем новые для нас здания по их способности вписаться в картину мира, сформированную архитектурой, которую мы видели прежде, даже если мы не способны ее вспомнить.

Совершенно естественно, что мы чувствуем себя комфортно в привычной обстановке. Отсюда не следует, что мы всегда стремимся к тому, чтобы здания выглядели точно так же, как те, что мы видели раньше, хотя есть люди, для которых важно именно это, что, разумеется, отчасти объясняет распространенное пристрастие к новым зданиям, напоминающим об архитектуре прошлого. Однако могущество памяти не обязательно проявляется так буквально. Иногда все зависит скорее от общего культурного воспитания. Уроженец Манхэттена воспринимает небоскребы совершенно не так, как коренной житель Исландии. Эмпайр-стейт-билдинг значит что-то одно для того, кто шестилетним побывал на его смотровой площадке, другое — для того, кто всю жизнь мечтал там побывать, и третье — для того, кто ни разу о нем не слышал. Человек, выросший в Японии, может воспринимать частное пространство как нечто крохотное, хрупкое и исключительно драгоценное, а тому, кто провел детство на итальянской вилле, оно, возможно, кажется чем-то вроде бескрайнего заповедника. Ребенок, впервые столкнувшийся с общественным пространством на главной площади испанского городка, будет считать сферу общественного гораздо более естественной частью жизни, чем его сверстник, выросший в Лос-Анджелесе, для которого общественное пространство, скорее всего, сводилось к тесной детской площадке, куда приходилось добираться на машине, а опыт пребывания на публике был в основном ограничен поездками по автостраде на заднем сиденье кондиционированного автомобиля.

Реальные здания сопрягаются у нас в сознании с теми, которые мы запомнили, или же с теми, размышления о которых мы помним, причем образы последних могут быть даже ярче тех, что мы действительно видели. Зачастую больше всего манит то, о чем мы некогда мечтали, но чего никогда не имели, — архитектура, которая, можно сказать, существует в памяти воображения. Когда Уолт Дисней изобрел Диснейленд, он сделал эту идею краеугольным камнем своей империи. Один из самых убедительных образов в классическом голливудском фильме «Чудо на 34-й улице» — это журнальная фотография просторного загородного дома, которую девочка, живущая в небольшой городской квартире, хранит в тумбочке у кровати как залог своей тайной мечты. (В финале она, разумеется, переезжает в загородный дом — не примерно в такой же загородный дом, а именно в тот самый дом с фотографии. Главное, что доносит до нас при всей своей натянутости этот поворот сюжета, — здания на самом деле не равнозначны и не взаимозаменяемы; те из них, что для нас важнее всего, реальны и совершенно конкретны.)

Подобно этой маленькой девочке, многие из нас действуют вопреки своему опыту и испытывают влечение к зданиям и местам, которые совершенно не похожи на то, что нам известно. Стремление найти нечто идущее вразрез с твоими собственными воспоминаниями характерно не только для тех, кто вырос

в тесной квартирке и мечтает о загородном доме с просторной лужайкой. Есть и те, кто вырос в одной культуре, но инстинктивно стремится к материальной среде другой: европейцы, мечтающие жить в Лос-Анджелесе, американцы, которые чувствуют себя как дома в Японии, или уроженцы маленьких городов, сердца которых начинают биться чаще при приближении к мегаполису и для которых близость к эпицентру городской жизни является ничуть не менее важной характеристикой дома, чем освещенность, тишина или чувство покоя. Для них оживленность есть красота, а если вам кажется, что такое тождество выходит за рамки визуального опыта, вспомните Таймс-сквер в Нью-Йорке, где, как согласится почти любой, зримое оживление приближается к истинной красоте.

Как и у Чаплина, мои архитектурные воспоминания представляют собой череду отрывочных и случайных образов. Я в подробностях помню здания и улицы моего детства, но в них не было ничего особенного. На них не обратил бы внимания ни один историк архитектуры. Но в этом отчасти и состоит причина, по которой стоит ненадолго на них сосредоточиться и понять, как их заурядность определяла и формировала мою архитектурную память. Из крупных общественных зданий я лучше всего помню свою начальную школу — продолговатое трехэтажное здание из оранжевого кирпича, которое в моих воспоминаниях обретает черты загородного дворца елизаветинской эпохи, но на деле наверняка было куда менее изящным. К нему было пристроено современное крыло, низкое и гладкое, в манере ранних 1950-х. Я помню, что мне очень нравилось и то и другое, а еще больше — контраст между ними. Склонность к эклектике, очевидно, была заложена во мне с детства. Новая часть казалась мне такой чистой и гладкой, а старая — такой гигантской и таинственной; каждая могла быть совершенно самостоятельным зданием, но при этом они были буквально прижаты друг к другу. На мой взгляд, все это было абсолютно естественным.

Этот небольшой школьный ансамбль отмечал один из пределов моего тесного мирка. На другом его конце, в нескольких

кварталах оттуда, стоял дом на две семьи, где мы с родителями занимали первый этаж, а бабушка с дедушкой — второй. У нас был небольшой задний двор и совсем крошечный передний. Наш дом был крайним в длинном ряду таких же зданий; все они были обращены к улице узкой стороной, где располагался парадный вход, которым не пользовался никто, кроме почтальона. Дом, как и все соседние, был не очень широким, но довольно глубоким — это можно назвать террасной застройкой отдельно стоящими зданиями. Он немного напоминал те дома в Квинсе, которые позднее стали ассоциироваться с героем комедийного сериала «Всей семьей» Арчи Банкером. Самым главным местом была улица — я понимал это еще тогда, когда едва ли мог сформулировать такую мысль. Каждый дом был не столько самодостаточной единицей, сколько частью единого целого, театральной ложей, из которой можно было следить за разворачивающимся на улице спектаклем. Мы сновали туда и сюда, вверх и вниз, от дома к дому и со двора во двор, играя иногда прямо на мостовой, но чаще — на тротуаре. Помещения принадлежали нам, были частным пространством наших семей; все остальное было общественным и принадлежало сразу всем.

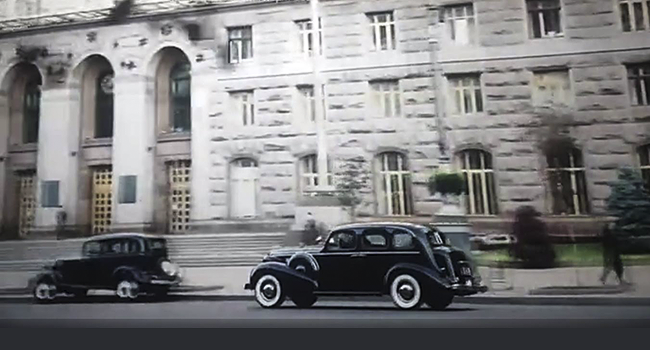

Я убежден, что это ощущение улицы как публичной сферы, усвоенное мной в уголке штата Нью-Джерси 1950-х, где жили небогатые представители среднего класса, в какой-то мере определяет мое нынешнее восприятие города. Наша часть городка Пассейик была по-своему удивительным примером не-совсем пригорода, где установилось идеальное, хотя и незапланированное равновесие между городской плотностью и пригородным простором. Тут не было ни грубой городской атмосферы, ни настоящей деревенской природы, но для ребенка это было лучшим местом, чтобы на своем опыте прочувствовать жизнь «городской деревни». Я помню улицу за углом, где были магазины и бензозаправка. (В то время я еще и не догадывался, что заправку следует воспринимать как что-то вредное для городской ткани. Помню только висевший там транспарант «Счастливой дороги!» — первый прочитанный мною текст, набранный рукописным шрифтом.) В памяти остались угловой вход в аптеку Уилберна в черно-металлическом обрамлении, строгая классика фасада местного банка и длинная стойка с газировкой в магазине сладостей. Я отлично помню и, вероятно, самое волнующее местное происшествие за все те годы, что я прожил в Пассейике. Что интересно, оно было напрямую связано со зданиями: неподалеку от нас динамитом снесли два жилых дома, чтобы освободить место под супермаркет. Поглазеть на такое зрелище собрался весь район: едва ли какой-нибудь шестилетний ребенок может рассчитывать на более наглядный урок того, как старая архитектура уступает место новой в двух шагах от родного порога.

Мне повезло не только в том, что я провел свои первые годы в мире, который поддавался определению и измерению, который был со-масштабен восприятию ребенка, — точно так же мне повезло и с отчим домом, прискорбно заурядным произведением архитектуры, шесть комнат которого представляли собой нечто вроде анфилады, так что там и речи не было ни о каких зонах, отведенных для движения людей. Для меня дом, по сути, существовал в двух вариантах: квартира моей семьи внизу и ее практически точная копия наверху, где жили бабушка с дедушкой. Но общим у этих двух помещений был только план, поскольку первый этаж нес на себе отпечаток раннего увлечения моих родителей модернизмом. Они были гордыми обладателями набора мягкой мебели на хромированном каркасе производства фирмы Knoll, дивана-кровати и стульев из светлой древесины; наверху же царила тяжеловесная роскошь — бархатная обивка, темный лак и повсюду бесчисленные бабушкины безделушки. Я видел, что оба этажа были одинаковыми, и видел, как сильно они отличались.

Хотя в свои шесть лет я не смог бы всего этого сформулировать, так или иначе это усваивалось, и я совершенно убежден, что каждый из нас видит, чувствует, формируется под влиянием своего раннего материального окружения примерно так же, как это случилось со мной. Из таких частностей мы конструируем нечто вроде обобщенной способности к чувственному восприятию.

Есть ли лучший способ начать размышлять об архитектуре и городах, чем провести детство в таком спокойном и заурядном окружении? Это была питательная среда, где все было понятно и соразмерно ребенку, но при этом она не была настолько комфортной, чтобы мне захотелось остаться там на всю жизнь. (Мы переехали, когда мне было восемь лет, и меня никогда не тянуло назад.) Разве я испытывал бы такую страсть к городам, если бы вырос в Нью-Йорке? Любил бы я архитектуру так же сильно, если бы Шартрский собор стоял на соседней улице? Стал бы я воспринимать великолепие как обыденность? Не замылился бы в итоге мой взгляд?

Привычка имеет пагубную власть; она способна делать прекрасное банальным. Она не ведет к презрению, но часто ведет к безразличию, что еще хуже. Спустя многие годы после того, как мы покинули Пассейик, я узнал, что в паре километров от своего дома день за днем наблюдал один из самых поразительных, если не сказать странных, городских пейзажей во всем мире: железнодорожные пути, проходившие посередине Мэйн-стрит в самом центре города. Это было ошарашивающее зрелище: не трамваи, а настоящие поезда, огромные, шумные, великолепные чудовища, проносившиеся по рельсам прямо перед витринами самых роскошных магазинов города. Но для меня это было рутиной, на которую я почти не обращал внимания и которая едва осталась в моей памяти. Ошарашивают меня только эти воспоминания.