Об исследовательском повествовании Александра Житенева.

Вопреки видимой разнородности, даже жанровой (от коротких экспресс-рецензий в журнале «Воздух» до основательных литературоведческих статей), даже стилистической (от вольного эссеизма до жестко-дисциплинированного академизма), и еще того более – даже тематической (автора в равной мере занимают искусства как словесные, так и несловесные – фотография и кинематограф, а также сложноустроенные переходные, смешанные области между словесным и образным, каковы, например, скетчбуки Дерека Джармена; не только искусства, но и смежные с ним словесные практики, не только дозревшие до своего окончательного вида произведения, но и отброшенные их авторами черновики) – так вот, вопреки всему этому и наверняка чему-то еще не упомянутому, книга чрезвычайно цельная. А вопреки своему небольшому объему – и двухсот страниц нет – весьма многоохватная: по ней, захватывающей смысловые процессы (чаще позднего) ХХ и первых десятилетий XXI века совсем вроде бы по краям, можно – было бы только читательское усердие – восстановить многие существенные черты и этого времени, и создаваемого им человека.

Что же придает цельность всему этому калейдоскопическому многообразию, где находится место и признанным классикам, вроде Осипа Мандельштама и Константиноса Кавафиса, и классикам недавним, неклассичным, вроде Геннадия Айги, Елены Шварц и совсем как будто нежданной в этом ряду Беллы Ахмадуллиной, и новейшим нарушителям правил и границ, разведывателям новых путей, вроде Виктора Иванiва, Владимира Беляева и Василия Бородина? Что же удерживает вместе три основных темы сборника (которые в совокупности сами по себе – важный источник его единства) – поэзию, исповедальность и историю эмоций, – кроме того обстоятельства, что предмет внимания практически каждого из текстов книги – человек в кризисе, в травме, в пограничной, проблематичной, преодолеваемой – и еще преодолимой ли? – ситуации? (Вообще-то говоря, уже одного этого обстоятельства хватило бы как основания цельности исследовательского повествования. Но всмотримся еще повнимательнее.)

Что до трех основных тем — совершенно очевидно, что все они растут из одного корня, — потому и прояснение каждой из них работает на прояснение других: исповедальность – частный – и важный – сюжет истории эмоций; поэзия же – одно из важнейших пространств (не хочется говорить «средств») осуществления и того и другого.

Вообще, этот тематический круг сам по себе – на целую монографию. Житенев же, из особого ли рода смирения, из теоретической ли честности, крупных – и неминуемо поспешных – обобщений избегает, предпочитая честную – зато чуткую к сложности предмета – калейдоскопичность. В том числе – стилистическую: эссеизм и академизм для него и одинаково полноценны, и – если брать каждый поодиночке – одинаково недостаточны. Ему – в пределах единой стратегии чтения – важно их совмещение, переключение регистров.

На презентации книги автор объяснил многое – хотя и не все. Все его герои, настаивал он, – в той или иной степени маргиналы, по меньшей мере – люди, не укладывающиеся в рамки, ускользающие от общих описаний (что – и Мандельштам? и Ахмадулина?); что все исследуемые им здесь тексты – словесные и несловесные – объединяют признаки исключенности из общего опыта (затем он о них и пишет – уже хотя бы для того, чтобы восполнить недостаток внимания к ним). Вообще, говорил он, серьезных статей о маргинальности в литературе – по крайней мере, на русском языке – нет, и тем важнее было ему высказаться на эту тему – по поводам, наиболее задевающим его лично и выбранных, в конечном счете, произвольно, но это как раз та ситуация, когда чем случайней (произвольней), тем вернее (чутче, точнее). Читатель действительно не может не заметить, что разговор об эстетических вроде бы предметах – о фотографии, о кинематографе – оказывается по существу не этическим даже (хотя и это тоже), но антропологическим: о ситуации человека в мире, причем о ситуации кризисной.

Потому-то (потому, то есть, что не в текстах дело) прояснение принципов смыслообразования, смысловыговаривания в книге выходит и за пределы текстов как таковых, занимаясь текстами широко понятыми, то есть и фотографиями, и фильмами – визуальными образами, их логикой и пластикой, спускаясь к его корням, к самым его условиям: к жизненным обстоятельствам человека и взаимодействию его с ними.

В краткой заметке, выполняющей в сборнике роль предисловия, Житенев настаивает на терапевтическом смысле своих теоретических усилий. Все тексты здесь, говорит он, решают, в конечном счете, «одну и ту же задачу»: «исследование креативности в противостоянии любым силам разрушения, включая способы аутодеструкции». (Терапия получается, однако, тоже широко понятая: исцеление самого бытия.)

Очень вероятно, работа над текстами, собравшимися в эту книгу, была для автора действием столько же исследовательским, сколько экзистенциальным, – решением собственных, глубоких человеческих задач. Не лирикой, конечно, и не исповедью (зато – расследованием ее культурных возможностей), но самоистолкованием, самопрояснением – через прояснение родственных ему человеческих и культурных типов, близких ему экзистенциальных ситуаций, – но таким самоистолкованием, которое выполнено безукоризненно- , педантически-исследовательскими средствами и имеет в виду совершенно объективные, не привязанные к личности исследователя результаты. К кругу проблем, которые привычно считать относящимися к ведению, с одной стороны, философии, с другой – психотерапии, с третьей, пожалуй, – поэзии, Житенев подступает во всеоружии филологического и теоретико-культурного инструментария.

Но человек в травме и ее преодолении, в утрате и в посткатастрофическом пересобирании себя заново – лишь один из пластов авторского внимания; а есть и другие – и несомненно друг с другом связанные. Прежде всего – взаимосвязь письма (широко, как было сказано, понятого; фотография и рисунок – тоже письмо) и телесности; освоение документа (шире – чужого, «готового» слова) в художественной практике и таким образом – граница между «я» и «не-я», подвижность и проницаемость этой границы.

Пожалуй, вот тут мы и подобрались к слову, которое дает нам ключ к книге в целом, ко всем ее проблемным полям, которое задает здесь все направления исследовательского внимания: это слово, эта тема – граница. И сопутствующая ей тема дистанции.

О чем бы здесь ни заходила речь, она так или иначе имеет в виду феномен границы, разделения и разделенности; принципы, по которым они проводятся; причины и пути, по которым они пересекаются. Их неизбежность и проблематичность. Способы, наконец, которыми возможно о них говорить – не обязательно словами. Границы между «я» и «не-я», «чужим» и «своим», утраченным и оставшимся, между частями целого, мыслью и чувством, между ими обоими и телом, между словом и несловесным, бытием и небытием, человеком и миром.

«Стоит попытаться обогнать свою смерть, взглянув ей в лицо. Есть смысл картографировать свою чувственность, написав серию феноменологических эссе о плаче, обмороке, румянце. В пустыне все идеи телесны и экспериментальны, их испытывают осень и суровый Борей.»

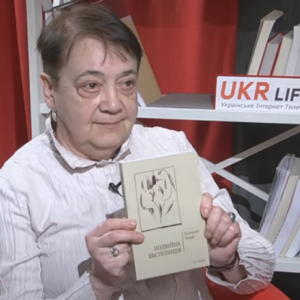

Текст: Ольга Балла-Гертман

Александр Житенев. Палата риторов: избранные работы о поэзии, исповедальном дискурсе и истории эмоций. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2017.