Мы продолжаем публиковать воспоминания художницы Елены Агамян о родителях, Борисе Рапопорте и Анне Файнерман, сестре Любови Рапопорт, о круге друзей, о жизни и работе киевских художников во второй половине XX века. Часть 1 и часть 2 вы можете прочесть по ссылкам.

«Путешествие за четыре моря»

Папа не хотел машину, хотя купить ее вполне мог по своему материальному положению. Он хотел быть свободным человеком, а не валяться все время под машиной, что-то там щекотать, доставать, всовывать. То же самое с дачей – если у тебя есть дача, ты к ней летом привязан. А родители придумывали поездки, например, «путешествие за четыре моря». Мы садились на корабль в Киеве, плыли по Днепру, выходили в Херсоне, там ночевали. Потом оказывались на Азовском море, потом на Черном… Ну а почему за четыре моря – учитывали и Кременчугское водохранилище, советское искусственное «море». Шлюз смотрели. И в дороге вели дневник, всё записывали, делали зарисовки.

Потом поехали в Прибалтику, тоже записывали в дневник впечатления. В Калининграде папа сделал рисуночек «Лена у могилы Канта», а мама с могильной плиты списала слова «Тот, кто знает правду, но живет не по правде, самый страшный для правды человек». Сейчас я детям показываю наши заметки, зарисовки, им интересно.

Родители хотели поехать в Польшу за свои деньги, но папе, маме и их другу Виктору Эльберту отказали – с инвалидностью по «пятой графе» именно эти три человека не прошли комиссию. Эльберт учился с мамой, по-моему, в институте, или на практике в Каневе они познакомились… Он был моложе всех, тоже у нас очень часто бывал дома. Ну, потом уж женился, стал взрослым, редко виделись.

«Ну хоч резиночку якусь діду дайте…»

Где художники при советском дефиците брали материалы для работы? Была, например, специальная комиссия при Союзе художников, которая распределяла материалы среди членов Союза – холст, краски из подмосковного Подольска, чешские карандаши, голландские кисти. Прежде всего распределяли импортные материалы, хорошего качества. Правда, советские тоже были хорошие, те же ленинградские. Но не всегда можно было купить акварель «Ленинград» в пластиковой коробке! Вот ее распределяли. Папа очень увлекался пастелью, сам смешивал цвета, выпекал. Таис Жаспар однажды одолжила у него деньги на заграничную поездку, и муж ее, художник Константин Крылов, спросил: «Боря, что тебе привезти?» Папа попросил хорошую пастель. Таис тогда купила пастель и книжку с посекундной хроникой убийства Кеннеди. «Железный занавес» не был же абсолютно непроницаемым, люди бывали за границей, Жаспар вот к де Голлю в Париж ездила, а де Голль приезжал в Киев.

Художественные материалы продавались в разных местах. Лавка художников была недалеко от костела, подвальчик такой. Я приходила и перечисляла: «Мама с папой просили купить…» – а мои одноклассники меня ждали. Помню, пришел шофер Карпа Демьяновича Трохименко, взял все, что нужно, и говорит: «Ну хоч резиночку якусь діду дайте…» А сам Трохименко такой чудесный был, не вредный, его все обожали. Когда я поступала в Художественную школу, экзамены проходили в Художественном институте. Мы с папой заходим, Трохименко навстречу: «Борю, це твоя дівчинка? А чи буду я її вчити?» Я думаю: «Боже, дед такой старый…» Так он еще жил, когда я закончила Московский полиграфический институт!

У нас были хорошие книги, альбомы, папа покупал отдельно репродукции. Во-первых, в магазине «Дружба» книги продавались. Во-вторых, из Москвы привозили. В-третьих, был, например, салон на улице Ленина, куда люди сдавали книги по искусству, качественные, иностранные, – а у папы там была знакомая продавщица, и вот мы приходили, он смотрел репродукции: импрессионисты, Кандинский… У меня есть 1942-го или 1943 года прекрасная книжка, изданная в Лейпциге, с автопортретами Рембрандта. Правда, кое-какие страницы вырезаны.

Папа выписывал журнал «Польша», я его помню, черно-белый, такие чудесные фотографии. Был еще журнал «Przeglad Artystyczny». Польские плакаты можно было купить. В общем, литературы было много, и все упиралось в маленькую хрущевку, куда все нужно впихнуть. Но мы это изучали, и друзья ко мне приходили, читали, рассматривали картинки.

«Два месяца ты не думаешь о хозяйстве, не моешь кастрюли»

Дома творчества художников – важная часть системы. Сейчас думают, что это что-то типа пленэра, то есть ты поехал на шесть дней, рисуешь, тебя кормят, куда-то возят, за это ты отдаешь две большие картины маслом, и все счастливы. А там было по-другому. Дома творчества существовали за счет Художественного фонда, который зарабатывал огромные деньги. Украинские Дома творчества находились в Гурзуфе и Седневе. В Прибалтике были Дома творчества, керамисты, например, собирались в окрестностях Риги. В Московской области был «Сенеж»… Одним словом, по всему Союзу раскиданы как бы творческие мастерские, куда люди съезжались, там работали, общались. Потом приезжала комиссия и смотрела, что художники сделали. Правда, ничего сразу не закупали, но ведь два месяца ты не думаешь о хозяйстве, не моешь кастрюли, – женщинам-художницам было вдвойне приятно.

В Седневе папа часто был руководителем группы. Его любили, слушали, потому что он умел рассказать, подсказать, и характер имел не вредный. Приехав зимой в Седнев, папа не надевал сразу лыжи и не бежал рисовать, ему нужно было осмотреться, познакомиться с территорией, вникнуть в эту жизнь. А летом в Седневе групп практически не было. Папа хотел рисовать, а мы с сестрой хотели отдыхать и купаться, поэтому для нас приобретали путевки, к родителям в комнату ставили еще две койки.

Мама, благодаря своему деятельному характеру, могла завести любую ситуацию. Например, она приезжает в какой-то Дом творчества, где папа руководил группой, – все ходят нудные, кучкуются возле чайной, потом быстренько куда-то зарываются. А она начинает читать стихи, и происходят какие-то встречи, разговоры под легкое вино… Вот этот человек, который дичился, ходил в обходную, огородами – оказывается, он читал Джойса, он страшно остроумный, и потом уже, в Киеве, приходил к нам домой как лучший друг.

У мамы было ценное качество – умение посмотреть на происходящее под другим углом. Жила в селе Седневе такая Варвара Алексеевна, мы зимой к ней заходили в хату в гости, девчонки рисовали. Она все про себя рассказала, что она девушка, что одинокая. И полюбила меня изо всех сил, сказала: «Лєнко, я тобі подарую самовар і Євангеліє». А мне Евангелие давно хотелось, потому что смотришь великие картины и не понимаешь сюжет. И самовар – я уже представляла, сколько натюрмортов с этим самоваром напишу. Рассказываю маме, вот так и так, надо будет упаковать хорошо подарки, чтоб довезти. Мама в ответ: «Лена, ты посмотри, какая у нее обстановка в доме, пусто совсем. Как она зимовать будет без Евангелия и без чая?» И я отказалась от подарков.

Когда я поступала в институт в Москве, у меня было свободное время, а у родственников, принимавших меня, ресурс закончился. И мне родители сказали: «Пойди туда-то, купи себе путевку в “Сенеж”». Я с молодежной группой поехала, рисовала, и, хотя мастерской не было, меня все к себе приглашали.

«Приходите на совет, вам выделили работу»

В 1970-е годы, когда я сама начала работать, огромное значение имел Художественный фонд, при котором был творчески-производственный комбинат, а в нем – разные цеха: монументальный, живописный, графический, оформительский… Например, монументальный цех – это настоящая элита. Ученики Николая Стороженко, Татьяны Яблонской и других мастеров, они знали современное искусство, знали технические секреты, ведь нужно создать произведение, которое простоит века.

В Союз художников я вступила в 1988 году, и мне пришло письмо: приходите на совет, вам выделили работу. А ведь я не ходила, не выпрашивала – художникам работа предоставлялась, и система была чудесно устроена, не то что сейчас. В графическом цеху имелись станки офортные, станки для высокой печати, литографские. Допустим, делают альбом для развития речи: мама моет окна, папа что-то ремонтирует, бабушка варит суп и так далее. Я, художник, получаю заказ на бабушку, придумываю, какой доской будет этот фрагмент сделан, какой тот, сколько будет досок в целом. Каждую доску я должна отдельно вырезать. Но поскольку в этот момент у меня уже был третий ребенок, – я работала дома, а он тут ползал, – то я делала так (и многие так делали, особенно девушки): сначала сдавала эскиз, а потом обращалась к печатнику Коле, и в итоге мы делили деньги пополам. Печатники, надо сказать, были высшего класса. Поскольку печатник материально заинтересован, он печатал пробу прекрасно, и работа шла. Весь тираж, тысячу, пять тысяч, я подписывала: Агамян. Получала я за это, предположим, шестьсот рублей – хорошие деньги. А если книгу с моими иллюстрациями переиздавали, получала и за это оплату.

В графическом цеху можно было делать портреты: Ломоносова, Коцюбинского, украинских гетманов, кого хочешь. Все разбирается, распределяется между художниками. Вот я как-то прихожу в цех, мне говорят: «Лена, молодец, что рано пришла! Бери из альбома “Цветы” что хочешь». Я выбрала ирисы и что-то еще такое, монументальное. Потом звонит девочка-мастер: «Лена, пожалуйста, пришел Боря, рыдает, хочет именно то, что ты взяла. У него сад, он эти цветы выращивает». Ну что, отдала Боре ирисы. А мне досталось неразобранное другими: чорнобривці-бархатцы. Ирисы-то большие, эффектные, а с маленькими бархатцами возни гораздо больше. И ромашки – ну что с ними делать?

«Будто сон снился про волшебную палочку, а я взять не успела»

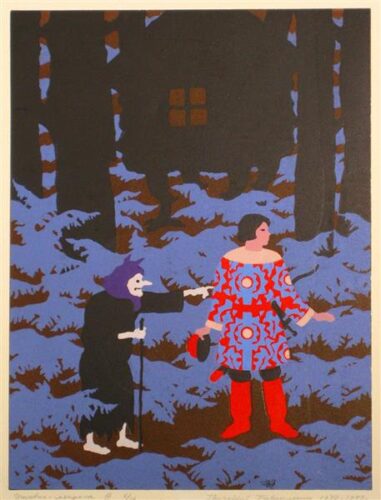

Григорий Гавриленко очень хорошо к родителям относился, и помню, папа меня и сестру Любу к нему водил. Я как-то иллюстрировала сказку для комбината, с большим удовольствием работала, каждую травиночку вырисовывала. Платили за заказ рублей пятьсот, и после всяких «Не стой под стрелой» он мне очень нравился. Папа выходил, заходил, потом говорит: «Там Гриша в печатне, я его пригласил чай пить». Ой, думаю, я «халтуру» делаю, а тут сам Гавриленко придет. Он пришел, выпил с папой чаю, поговорили, а мне уже в садик за ребенком надо было бежать. И потом папа сообщил: «Грише так понравилась твоя работа…» Вот не было у Гавриленко снобизма. Он работал в печатне на комбинате, делал какую-то сказку, «Аленушку», и можно было печатнику заплатить десять рублей, сказав – в тенях темнее, в светлях светлее, и все. Но он там несколько дней возился, работал с полной отдачей. Те же тщательные поиски, которые вел дома, для своих работ, делал и для комбината.

И совершенно неправильно говорить, что ему жить не давали, что заставляли сказки какие-то делать. Он с таким удовольствием этим занимался! Люди не понимают, что это интересный процесс: попробовать зеленое, попробовать золотое, добиться нужного эффекта… Гавриленко тогда сказал, что я могу выбрать любой оттиск, который нравится (а они все были прекрасны). Думаю – как-то не очень удобно. И вот будто сон снился про волшебную палочку, а я взять не успела.

«Оно же почернеет!»

Я трудилась очень долго и в оформительском цеху, работа была всегда. На «оформиловку» все организации в бюджете деньги закладывали. Скажем, если у инженера по технике безопасности не висит над головой плакат «Работай исправным инструментом», ему плохо будет. Был момент, когда мой бригадир по «оформиловке» уехал в Америку и оставил мне мастерскую. Но работать стало сложнее, потому что он сам с заказчиками договаривался, советы мне давал, а у меня к тому же дети маленькие… Я осталась с огромными планшетами «выполним-перевыполним». А планшеты эти должны были висеть на улице, и нам под них выдавали масляные краски. Но масло-то мы можем себе припрятать! Папа как-то зашел ко мне, увидел, чем я работаю, возмутился: «Что ты делаешь?! Оно же почернеет!» Я так расстроилась, думаю – папа достойный человек, но Зиновий Абрамович, бригадир, тоже очень достойный человек, кто же прав… И прошли годы, пока я поняла – после тех планшетов через полгода появлялись новые, оно никому не нужно, не будет тысячу лет висеть. А папа считал, что все надо делать хорошо.

Беседовала Марина Полякова

Изображения: Facebook-группа Art Rapoport Fainerman, книга «Борис Рапопорт. Живопис, спогади, архів», а также открытые интернет-источники

Окончание, часть 4