В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга историка искусства, профессора Гёттингенского университета Маргареты Фёрингер, посвященная связи художественного авангарда с психофизиологией, а точнее – с т.н. психотехникой – практической психологией. Речь здесь не просто о сближении науки как теории и искусства как практики (идея, популярная в 1920-х), но о сближении научной и художественной практик: режиссеры обучаются в Психоневрологическом институте и снимают в физиологической экспериментальной лаборатории (Пудовкин), архитекторы создают приборы для оценки зрительного восприятия (Ладовский), а философы основывают медицинские лаборатории (Богданов).

Фёрингер М. Авангард и психотехника. Наука, искусство и методики экспериментов над восприятием в послереволюционной России / Пер. с нем. Кирилл Левинсон, Вера Дубина. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 336 с. – (Серия: Очерки визуальности)

InKyiv представляет небольшой отрывок из главы об «архитектурном психоанализе» и об экспериментах Николая Ладовского.

Психоанализ в терминологии Ладовского не имеет ничего общего с фрейдистским его пониманием, а обозначает только анализ влияния пространства на человеческую психику. В отличие от Зигмунда Фрейда, помещавшего психику в область бессознательного, Ладовский понимал ее как функцию зрения и движения, не обладающую определенной физической локализацией и не являющуюся неким «черным ящиком». «Психика» Ладовского проявляла себя через координацию визуального восприятия и телесного движения. Подобное понимание психики как результата физических процессов меняет и сам творческий процесс архитектора. Следуя этому принципу, его визуальные впечатления должны исходить непосредственно из наблюдений за природой, из физических ощущений от архитектуры, и через пространственную модель, на которой испытывается их воздействие, переноситься на пространство реальное, то есть путем отличным от традиционно принятого, когда замысел архитектора переносится сначала на плоскость чертежа, а потом с нее обратно в пространство.

Не чертеж, а пространственная модель являлась первым этапом в реализации проектов психоаналитического архитектора — не рисунок на плоскости, а скульптурное моделирование в пространстве характеризовало его работу. Возможно, при выборе Ладовским названия популярность психоанализа в первые годы советской власти сыграла свою роль, но нет никаких свидетельств тому, что он интересовался работами Фрейда. Он ни разу не упоминает его учение как известное, а собственная концепция «психоанализа» у него никак не перекликается с фрейдовской — за исключением, разве, того, что они оба разделяли взгляд на человеческую психику как на объект, доступный изучению и манипуляции. Фрейд был убежден, что при помощи психоанализа пациент может «высказать» протекающие внутри него процессы, а Ладовский пытался обнаружить психические возможности архитекторов при помощи экспериментов с восприятием.

…

Ладовский отводил архитектору место в центре замысла, как он виделся пользователю его построек, а не как их видел производитель; вторую перспективу предпочитали конструктивисты. Они исходили из индустриальных и экономических возможностей строительного материала, из полезности и функциональности продукта, тогда как рационалисты ставили во главу угла своей композиции человеческое восприятие и самого зрителя, на чье тело и дух должны были влиять архитектурное пространство и формы. «Пространство, а не камень — материал архитектуры», — конкретизировал Ладовский свою позицию, которая ни в коем случае не исключала также и конструктивистского подхода.

Выбор отправной точки зависел только от приоритетов: «При планировке здания архитектор должен прежде всего заняться организацией пространства, а не привязывать себя к материалу и конструкции. Конструкция настолько важна для архитектора, насколько она организует пространство». Эта смена перспективы привела, прежде всего, к появлению в учебном плане новой методики, развивающей у архитекторов способность «думать пространственно, а не на плоскости» и ставшей основой архитектурного образования одинаково как для конструктивистов, так и для рационалистов. Если традиционное художественное обучение начиналось с анализа классических форм, а потом переходило к абстрактной композиции, то есть шло от конкретного к абстрактному, то Ладовский не только отказался от анализа «старых стандартов», но вывернул весь процесс композиции наизнанку: архитектор должен был сначала воплотить свои идеи в форме трехмерной модели, а потом приготовить чертежи для ее конкретной реализации.

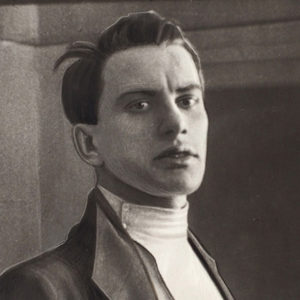

Он не стал известен ни как пропагандист авангарда, ни как архитектор-теоретик, ни как автор известных построек. Ладовский проявил себя прежде всего как педагог, определявший образование послереволюционного поколения архитекторов. От него осталось всего лишь два реализованных проекта, зато самого что ни на есть массового назначения — вестибюль станции «Красные ворота», а также вестибюль и перронный зал станции «Лубянка» (напротив здания, в котором располагаются российские спецслужбы и недалеко от ВХУТЕМАСа) в центре Москвы.

Москва. Станция метро “Лермонтовская”. Фото Олега Иванова /Фотохроника ТАСС/

Четыре вписанные друг в друга и сужающиеся как бы в перспективе арки неизбежно привлекут взгляд пассажира к входу на станцию метро «Красные ворота». Сознавая опасность впасть в анахронизм, можно сказать, что при всей современности своего художественного решения, этот колоссальный вход именно за счет того, что сложен из обтесанных каменных блоков, напоминает порталы романских церквей. Это сравнение не так уж абсурдно, как может показаться поначалу, ведь в 1930-е годы такие простые арки уже могли бы отлить из бетона. Тот факт, что Ладовский обратился к образцу, созданному до эпохи центральной перспективы, и ориентировался при моделировании формы на перспективу перцептивную, возможно, отражает его критическое отношение к центральной перспективе.