Некоторое время назад мы представляли здесь грандиозную антологию новых и новейших visual studies, подготовленную профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталией Мазур. Новая антология, изданная Ad Marginem в рамках совместной издательской программы с Музеем современного искусства «Гараж», выглядит поскромнее, в некоторых персоналиях пересекается c «Миром образов…» Мазур, но у нее есть некий фокус: речь о революции в искусствознании второй половины ХХ века, которая понимается здесь как «перенос внимания с временнóй непрерывности конкретных “историй” на “пространственное”, прерывное соотношение различных визуальных практик и их артефактов». Иными словами, традиционная история искусства как хронологическая последовательность с привычным акцентом на времени действия сменяется междисциплинарными исследованиями «мест», «локусов», «дистанций», «перспектив» и «оптических иллюзий».

В этот сборник вошли тексты Вальтера Беньямина, Зигфрида Кракауэра, Роберто Калассо, Розалинд Краусс и Джона Бёрджера.

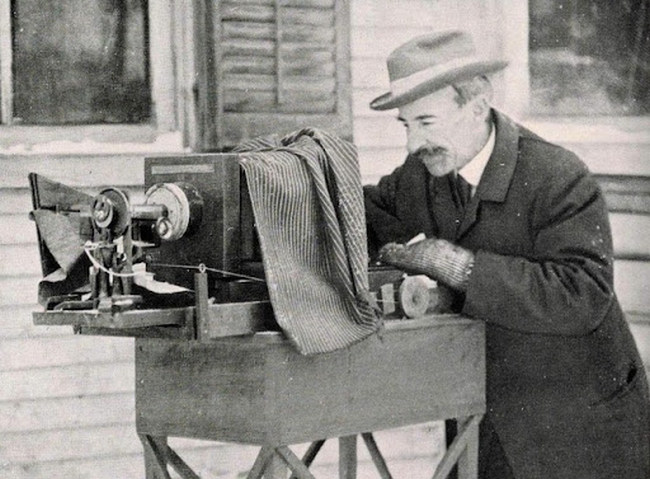

От картины к фотографии. Визуальная культура XIX–XX веков. Ад Маргинем Пресс, 2020.

Мы представляем здесь отрывок из вошедшей в сборник статьи Джона Бёрджера «Как меняется образ человека на портрете», – фактически она представляет тот самый титульный сюжет: от живописи к фотографии.

До изобретения фотографии портретная живопись (или скульптура) была единственным средством зафиксировать и представить внешность человека. Фотография перехватила у живописи эту роль и одновременно сделала нас более разборчивыми в суждениях о том, что должно включать в себя информативное внешнее сходство.

Я не хочу сказать, что фотография во всех отношениях стоит выше портретной живописи. Она более информативна, более показательна в психологическом смысле, в целом более точна. Однако в ней нет столь тесного единства. Единство в произведении искусства достигается в результате ограничений, налагаемых способом изображения. Необходимо преобразовать каждый элемент, чтобы найти ему нужное место в рамках этих ограничений. В фотографии это преобразование в значительной степени осуществляется механически. В живописи каждое преобразование — как правило, результат сознательного решения художника. Таким образом, единство, свойственное живописи, в куда большей степени проникнуто намерениями автора. Полный эффект, производимый картиной (в отличие от ее правдоподобия), менее произволен, чем эффект фотографии; конструкция ее лучше вписана в социальный контекст, поскольку она основывается на большем количестве решений, принимаемых человеком. Фотопортрет может обнажать больше, точнее передавать сходство и характер модели; однако он, скорее всего, будет менее убедителен, менее окончателен (в строжайшем смысле этого слова). Например, если художник намерен льстить или идеализировать, он сможет сделать это куда убедительнее с помощью картины, чем с помощью фотографии. Этот факт позволяет нам яснее разглядеть настоящую функцию портретной живописи во времена ее расцвета — функцию, которую мы обычно сбрасываем со счетов, когда сосредоточиваемся на небольшом числе выдающихся «непрофессиональных» портретов работы Рафаэля, Рембрандта, Давида, Гойи и других. Функцией портретной живописи было подтверждать и идеализировать избранную социальную роль модели. Представлять модель не как «личность», но как личность монарха, епископа, землевладельца, купца и так далее. У каждой роли были свои общепринятые качества и свой допустимый предел расхождений. (Монарх или папа мог быть куда более характерным, нежели обычный джентльмен или придворный.) Роль подчеркивалась позой, жестами, одеждой и фоном. Тот факт, что ни модель, ни преуспевающий профессиональный художник почти не были вовлечены в написание этих деталей, нельзя целиком объяснять экономией времени; их считали общепринятыми атрибутами данного социального стереотипа, по замыслу они так и должны были прочитываться.

Поденщики от живописи никогда особенно не выходили за пределы стереотипа; крепкие профессионалы (Мемлинг, Кранах, Тициан, Рубенс, Ван Дейк, Веласкес, Хальс, Филипп де Шампань) писали личностей, но это все-таки были люди, чей характер и выражение лица воспринимались и обсуждались исключительно в свете уготованной им социальной роли. Портрет должен быть человеку впору, как пара туфель, однако каких именно туфель — такой вопрос никогда не возникал.

Удовлетворение от того, что с тебя написали портрет, было удовлетворением, какое дает личное признание и утверждение тебя в твоем статусе; это не имело никакого отношения к современному желанию одиночки, чтобы его признали «как он есть на самом деле».