Вилен Исаакович Барский отвечает на анкету Кузьминского.

Константин Кузьминский — поэт и критик, составитель и издатель известной на Западе антологии современной русской поэзии «Голубая лагуна». Вот сама анкета из тринадцати пунктов:

- ФИО

- Дата, место рождения, родители.

- Образование – годы и место.

- Работа /места/.

- Публикации, участие в выставках, симпозиумах, конференциях.

- Друзья – наиболее запомнившиеся /максимально подробно/.

а/ художники

б/ поэты

в/ литераторы, музыканты

г/ прочие - В каких домах /салонах/ бывали и как часто.

- Чего там делали.

- Кого там встречали: эпизодические встречи.

- Духовные учителя /живые и мертвые/.

- Учителя в искусстве.

- Периоды жизни /наиболее значительные/.

- Типичный день /в пределах каждого периода/.

Детство. Учеба, работа, выставки /до эмиграции/

Я родился 27 октября 1930 года в Киеве. Родители мои — и мать, и отец /Цецилия Ефремовна Ставницер и Исаак Борисович Барский — дед его был раввином, отец — зубным врачем/ родом из Житомира. Моя мать была фармацевтом, отец — инженером. Вполне добропорядочные совслужащие, трудившиеся всю жизнь. Отец, правда, был не совсем стандартен: он играл на скрипке, резал в молодости /чтобы не помереть с голоду в австрийском плену в Первую мировую войну/ прекрасные портсигары из орехового дерева и был поэтом панегириков “на случай”. Вот начало его шедевра — без кавычек /я считаю его мастером стенгазетно-поэтического стиля/:

Когда я пищу принимаю,

Ее кусаю иль жую,

Я протезиста прославляю

И технику спасибо шлю!

В таком роде он и писал: на 7-ое ноября, на Новый год, к полету Терешковой и т.д. и т.п. Одно из первых наставлений отца: дым из трубы парохода, плывущего по волнам, должен изображаться /я рисовал с раннего детства — сколько себя помню/ улетающим назад. Ре-а-лизм!

В 9 лет я рисовал серии кадриков условных человечков, идущих в атаку под предводительством командира с саблей наголо, и лепил из желтой глины, накопанной после дождя с холма против нашего дома №I на тихой Никольско-Ботанической улице, натуральных древне-русских богатырей с копьями и щитами.

Первые два класса школы я окончил до войны. Ходил одну зиму в изостудию при городском Дворце пионеров.

1941 год. Эвакуация в Сталинград. Там в 1942 г. окончил третий класс. Перед самой Сталинградской битвой мы успели уехать одним из последних пароходов вверх по Волге до Казани. Оттуда — в Марийскую АССР, в райцентр Сернур /много лет спустя я узнал, что когда-то в Сернуре прошло детство Н.Заболоцкого/. Там и окончил 7-ой класс.

После конца войны возвратился с родителями в Киев. Спустя год сдал экзамены в Киевскую художественную одиннадцатилетку. В 9-м классе втроем или вчетвером решили издавать рукописный литературный журнал. Первый номер открывался моим стихотворением. Результат — нагоняй дирекции и строгий запрет продолжать журнал. В 1949 году участвовал в Республиканской художественной выставке, посвященной 150-летию со дня рождения А.С.Пушкина — композицией “Отъезд Пущина из Михайловского”.

В 1951 г. поступил в Киевский гос. художественный институт и закончил его в 1957 г. как художник-живописец. В том же году дипломным портретом принял участие в Республиканской художественной выставке. Однако, сразу же после окончания института начал последовательный отход от того, чему учили. Но уже и в институте, в конце, скажем на последнем курсе, помню, монтировал на фоне большого голубого листа картона предметы: перчатки, моток веревки и еще что-то — сопоставление предметов как таковых, нечто вроде поп-арта, который только прорастал тогда на Западе и о котором я, конечно, не имел никакого понятия.

В конце 1959 г. происходит мое “знакомство” с киевским КГБ: обыск и арест-допрос в Областном КГБ с 7 утра до часу ночи, и вскоре погромная статья обо мне и нескольких моих приятелях в органе ЦК ЛКСМ Украины “Сталинское племя”.

После 1957 года на выставки мои работы не принимали, и тем более усилилось отрицательное отношение ко мне Киевской организации Союза Художников после “истории” с КГБ и газетной травли. По совету друзей-художников и с их помощью я встретился в 1964 г. в Москве с Е.Белашовой, бывшей тогда Первым секретарем СХ СССР, рассказал о своей ситуации в Киеве и показал ей свои реалистические портреты, которых у меня было не много. Москва слезам поверила /хоть я и не плакал/. Когда я вернулся в Киев, мне вскоре предложили подать документы в двухгодичные киевские Творческие мастерские Академии Художеств СССР, а в 67 году приняли в Союз Художников. В мастерские и затем в СХ пошел, т.к. с момента окончания института на службе нигде не состоял — все по случаю,— надо было выходить из “тунеядства”.

Выставлялся на республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках: первые несколько лет довольно активно /одновременно не прерывая работы над вещами личного плана/, потом очень редко — только чтобы не было формального повода отчислить из СХ, который давал единственное “благо” — возможность не состоять на службе, не считаться “тунеядцем” и работать как хочу, “для себя”,— для этого, собственно, и поступал в Союз.

Конечно, за это было заплачено раздвоением. Хотя большая часть энергии была направлена на принципиальную перестройку видения и понимания искусства, какую-то часть себя мучительно приходилось отдавать официальному искусству. И хотя я пытался и эти работы всегда делать так, чтобы было “честно”, “хорошо”, “не пошло” и т.д., это все же была дань, которую я платил, т.к. делал то, во что уже — по большому счету — не верил. Единственное утешение, что дань эта была не очень большой и не длительной. Часто приходилось выходить из положения, просто подсовывая выставкому свои более ранние, традиционные работы /вполне в этом плане неплохие/, и это его устраивало. Я приучил руководство Союза к тому, что тематических картин не делаю, а выставляю только портреты, иногда пейзажи, рисунки, графику. Конечно, оно, это руководство, постепенно все поняло — я для них стал “белой вороной”. Если надо было кого-то бить на собраниях за “формализм”, били меня, но из СХ не исключали. Исключили наконец и немедленно в 1980 г., как только подал документы на выезд.

В первые годы пребывания в СХ отзывы обо мне и моих работах и репродукции с них публиковались в газетах: “Радянська культура” /Киев/, “Советская культура” /Москва/, “Медицинская газета” /Москва/ – о портрете хирурга М.И.Коломийченко; в журналах: “Мистецтво” /Киев/, “Искусство” /Москва/; в книге “Риси сучасностi” /Черты современности/, /изд. “Мистецтво”,Киев/.

За все время моей работы государство купило у меня не более пяти картин /портретов/. Халтуры в Художественном фонде я избегал. Единственным средством существования были занятия с неофициальной группой учеников.

Все эти годы писал стихи — это была свобода. За них не нужно было жить /в это не впутывалась профессия/, а жить нужно было ими, жить можно было ими и они являлись.

У меня была радикальная установка. Во-первых, не публиковать /по вполне ясной причине: за редкими исключениями современная советская поэзия это не поэзия, а публикаторство; т.е., тот – поэт, кто не публикует через официальные издательские каналы и даже не думает о подобной публикации, ибо именно свободное самовыражение для него органично потому неизбежно/. И во-вторых, не показывать /по причине уважения к зоне тишины, естественно долженствующей окружать личное — личное, в котором сквозит коллективное бессознательное и которое есть исток поэзии/. Вторая часть моей установки была внутренне противоречива, и постепенно моя радикальность в этом вопросе смягчалась. В дальнейшем я отошел от нее. Но все это сложно и требует объяснений объемом с роман.

Из СССР я эмигрировал в августе 1981 г. Сейчас живу в городе Дортмунд, Западная Германия.

Касаемо друзей и знакомых

С художниками дружить всегда был не очень склонен. Хотя один из моих очень близких друзей Петя Беленок /Петр Иванович Беленок/ — художник, и очень интересный. Сейчас живет в Москве. Учился в Киеве. Он на 8 лет моложе меня и, в каком-то смысле, был выпестован мною /речь идет об интересах в искусстве, в поэзии/, — я имею ввиду еще киевские времена.

Сходился я как-то больше с поэтами, с композиторами.

С начала 60-ых годов — знакомство и дружба с Геннадием Айги. Я был первым из киевлян, кто разыскал его в Москве, в Музее Маяковского /где он тогда работал/, познакомился, прочитал кучу его стихов и привез их в Киев, частью в авторских рукописях, частью в перепечатанном виде — все, данное мне Геной. Когда я впервые пришел в Музей, Гена сразу же усадил меня в пустом холодном полутемном полукруглом зале читать его стихи. Оставив меня одного с пачкой своих стихов, сам он ушел в комнату, где работал и где были столы еще других сотрудников.

Комната эта была мне уже знакома — в конце 1956 или в начале 57 года, когда я собирался делать дипломную картину о Маяковском, я побывал тут, собирая материалы для работы. Б одно из посещений музея меня познакомили с Людмилой Владимировной — сестрой Маяковского, которая в этот день зашла сюда к кому-то из сотрудников. Узнав, что я интересуюсь молодым Маяковским /я расспрашивал ее о том, как выглядела знаменитая желтая кофта/, она, рассказывая мне о кофте, точнее о кофтах — их было несколько, — вздыхала горестно и все повторяла, глядя в сторону, в пол: “Вот были молодые, хотели все изменить, переделать…” Подтекст был — ничего не изменили, ничего не переделали.

С этой моей безумной идеей — делать дипломную картину на тему: Маяковский читает в “Бродячей собаке” стихотворение “Вам!” — связан еще один небезынтересный эпизод. В тот же мой приезд в Москву, когда произошла встреча с сестрой Маяковского, я решил пойти к В.Шкловскому, чтобы выяснить, какие-то детали внутреннего вида “Бродячей собаки”, о которых не мог найти точных сведений в книгах. Разыскал в телефонной книге номер Шкловского, позвонил, назвался, объяснил вкратце в чем дело и попросил аудиенции. Шкловский, кажется, тут же и велел мне приезжать. Приехал. Не помню, где это было, помню только какой-то одноэтажный флигелек, если я не ошибаюсь. Вхожу. Объясняю в чем дело подробнее. Шкловский спрашивает, читал ли я его книгу о Маяковском. Я, хотя ее и просматривал, говорю, что нет. Тут он взрывается и с невероятной энергией начинает на меня кричать что-то вроде того, что как это я мог, не прочитав его книгу, приходить к нему и отнимать у него драгоценное время и т.д. и т.п. Я несколько смутился от неожиданности, но быстро почувствовал, что ему кричать на меня приятно — а мне это, собственно, нипочем. Накричавшись, Шкловский обратился к какой-то безмолвной женщине неопределенного возраста, молча присутствовавшей при этой сцене, по имени-отчеству /наверное это была его секретарша/ и попросил ее дать мне тут же прочитать нужные места из его книги. Она сняла с полки не книжку, а машинописные листы, нашла нужный Фрагмент и передала мне. Я начал читать и понял, как, впрочем, и ожидал, что мне это место ничем не поможет. Сказал Шкловскому. Он, уже сменив гнев на милость, стал мне давать разные советы, объяснять, что он точно не помнит, но что даст мне сейчас несколько телефонов и я узнаю все, что мне нужно.

Итак, я получаю список из 5-6 фамилий с телефонами. Первой идет фамилия Городецкого, второй Ахматовой /которая сейчас в Москве — сказал Шкловский/. Я встал, поблагодарил. Шкловский уже совсем миролюбиво что-то мне говорил в напутствие — что, не помню. Самое интересное было дальше. Я вышел и решил, не откладывая, сразу же позвонить. Звоню по списку, сначала Городецкому. Дома его нет и мне дают его рабочий телефон, кажется, на кафедре в Литинституте. Звоню. Городецкий берет трубку. Я начинаю обстоятельно объяснять, что собираюсь делать диплом на тему… и т.д. и т.п. Он что-то вежливо отвечает. Но как только мои уста произнесли “Бродячая собака”, все мгновенно меняется. Из трубки летит раздраженный крик Городецкого и я в недоумении понимаю, что он со мной встречаться и говорить отказывается, — и вешает трубку. Я оторопел – я ничего не мог понять. Тут же решил, что он что-то не так понял или вообще ничего не понял, и снова набрал тот же номер. Городецкий. Я пытаюсь как-то его вразумить, но он еще более рассержено кричит мне, что в моем возрасте стыдно интересоваться такими вещами как “Бродячая собака” и не нужно, что это возмутительно, что вместо того, чтобы… /он, правда, не сказал — ехать на стройки коммунизма, но это было что-то вроде того/ — и опять вешает трубку. Скажу, что в жизни редко я впадал в такую ярость! Выскочив из телефонной будки, держа в руке список Шкловского, я смотрел в него, ничего не видя. Второй шла Ахматова… Я в совершенной ярости разорвал бумажку в клочки и бросил в стоящую рядом урну, проклиная Городецкого и всех этих “гадов, сволочей, трусов”, и чего еще я только не набормотал тогда.

Так я не встретился с Ахматовой.

Дипломную тему мне, конечно, вскоре совет института зарубил.

Возвращаюсь к стихам Айги. Я был в восторге. /Это был прекрасный ранний Айги/. Это было то, что нужно. Это был свободный стих, который меня интересовал, над которым я сам работал и который, я считал, и сейчас считаю, необходим русской поэзии и необходим не только как эксперимент, а как свободная зрелая форма выражения, не отменяющая рифмованный стих, а существующая рядом с ним и равноправно, становящаяся привычно-естественной и имеющей свои традиции.

Я читал до конца рабочего дня. Потом мы с Геной поехали к нему домой в какое-то сельцо в пределах Москвы /кажется, Голенищево-Кутузово, точно не помню — его давно уже нет/, где он жил в низкой деревянной избе, по самые оконные рамы засыпанной снегом, с дымом, подымающимся из трубы, с русской печью, с гуашами В.Яковлева и рисунками А.Зверева на стене, соседствующей с печью.

От Айги я впервые услыхал о Хармсе. Сразу же он дал мне прочесть “Елизавету Бам” и еще что-то. Я, хорошо знавший пьесы Ионеско и Беккета, был поражен. Близость “Елизаветы Бам” и их пьес была неоспоримой. Но неоспорим был и приоритет русской науки — на сей раз без кавычек. И какой — на добрые 20-25 лет раньше! Все это, конечно, было замешано на Хлебникове, все было вылеплено во плоти русского языка, такого русского! Экзистенциально это тоже было трижды наше.

Еще он мне прокрутил на плохеньком магнитофоне запись голоса Крученых, где тот имитировал чтение Маяковского, читая одно из его стихотворений; Крученых рассказывал также о себе, о том, что он первый в России, еще до войны 14-го года, обратил внимание на детское поэтическое творчество, на его ценность для поэзии. Он читал какие-то стихи, потом читал и свои вещи.

Показал Гена мне ряд стихов Красовицкого и ленинградца Еремина. Тогда /и позже/ характерным для Айги был своего рода культ Малевича.

В Киеве я дал почитать и переписать привезенные стихи Айги своим знакомым. Первому, кажется, искусствоведу Борису Лобановскому. Позже художникам: Валерию Ламаху /ныне покойному/ и Григорию Гавриленко. Вскоре оба, как и киевский композитор Валентин Сильвестров, стали друзьями Гены. Круг любителей его стихов в Киеве разросся и Киев для него стал, как мне кажется, какой-то даже опорой. Москвичи многие недолюбливали его поэзию, поэзию “какого-то чуваша, не только пишущего, но и говорящего-то по-русски не вполне правильно”. Они не понимали, что стихи Айги уже тогда были одним из немногих истинных фактов современной русской поэзии, при том, конечно, что их личным правом было любить его стихи или не любить.

Еще до встречи с Айги было знакомство и сближение с московским композитором Андреем Волконским — в 1959 г., если не ошибаюсь. С первой же минуты контакт был установлен через литературу: когда я впервые пришел к нему, у него на столе лежала пьеса Беккета “Конец игры”, которую я сам совсем недавно прочитал — мы дышали одним воздухом.

У Андрея были свои “княжеские” причуды. Было забавно и одновременно вызывающе, когда он — в первый мой к нему приход — зайдя в другую комнату, вернулся с прозрачным целлофановым кульком, набитым носками, и произнес важно, обращаясь ко мне: “Какие же мне носки одеть в Вашу честь?” — Каково?! Но на полках стояли французские и американские монографии по современному искусству, на проигрывателе крутились пластинки Шёнберга и Веберна, а стены сплошь были увешаны живописью Володи Яковлева — настоящая выставка, да еще Андрей сам демонстрировал мне пачку листов-гуашей Яковлева и рассказывал о нем, аккуратно ставя каждый лист по очереди под стекло с приклеенной сзади картонкой. Не помню, в этот раз или в следующий, появился и сам Яковлев, и Андрей со мной вместе отправился на вокзал провожать его в санаторий, куда Яковлев уезжал, чтобы подлечить свои больные глаза. Тогда он /Яковлев/ был все же более контактен, чем много позже, когда я с ним увиделся еще раз у него дома в новой квартире, где он жил вместе с родителями.

В том, что я упорно не желал устраиваться “на ставку” /так и уехал из России не сдав трудовую книжку — у меня ее просто никогда не было, — что в ОВИРе совершенно не в состоянии были постичь/, были свои преимущества, естественно. Я мог приехать в Москву, жить, скажем, там два месяца и прочесывать фонды Библиотеки иностранной литературы и Ленинки – западные издания по искусству /20-го века/ появились тогда у них в изобилии.

“Я был мостом, я лежал над пропастью”. /Кафка/.

Наше поколение было мостом в западную культуру, в русскую культуру и искусство первой трети нашего века. Думаю, что это и была роль, отпущенная нам Богом. Восстановить связь, но не рухнуть в пропасть, как герой притчи Кафки “Мост”. Это была наша жизнь: осознать себя — то, что ты делаешь в искусстве — в ряду живой культуры, в ряду ее истинных ценностей.

Важность для меня импульсов, данных Международной художественной выставкой во время 1-го московского международного фестиваля молодежи, а также выставкой Пикассо в Москве, сейчас мне совершенно очевидна.

Особенно сильным было воздействие Американской промышленной выставки 1959 года в Москве /конечно, я имею ввиду отдел искусства/. Это были не книги и репродукции, а живые факты искусства наших дней, и притом высокого класса, – живой Поллок, живой Горки, Тоби, Танги, Ротко /картина которого приводила в бешенство московских обывателей уже одним своим названием: “Бледное золото на белом”, — она висела у входа в зал искусства и, поднимаясь по лестнице, каждый неизбежно сталкивался с ней/. Мы с Леней Переверзевым, моим московским другом, у которого я тогда жил, каждый день ходили туда.

Леонид Переверзев — интереснейший человек, один из первых, в эпоху “оттепели”, наших новых знатоков и любителей джаза. Леня, чей огромный шкаф в коридоре коммунальной московской квартиры был сверху до низу набит лентами с записями классического и современного джаза, Леня, который не будучи профессионалом, глубоко постиг корни этой музыки — так, что музыковеды приглашали его читать для них лекции об этом. Сколько мы вместе у него слушали прекрасного джаза! “Леня, каток Государства все равно прокатится по нам” , говорил я ему /что и произошло, во всяком случае со мной, осенью этого же 59-го года в Киеве/.

Важную роль в моей жизни сыграл Василий Васильевич Сухомлин. Сын народовольца, он эмигрировал из России до 1-ой мировой войны. Образование получил во Франции. Был журналистом. Жил во многих странах Европы, в Штатах, в Японии. Долго жил в Париже. Был социалистом, другом, как он мне говорил, лидера итальянских социалистов Пьетро Ненни. В 1955 году, кажется, вернулся на родину и был тогда и до самой смерти московским корреспондентом парижской газеты Liberation. Познакомился я с ним в конце 1955 года, когда он приехал в Киев и жил у своего родного брата — киевлянина. От В.В. я впервые услышал о Модильяни, о Руо, о других художниках. Он рассказывал о своей коллекции современных французских художников, оставшейся у его сестры в Париже.

Но главное заключалось не в этом. Его спокойное удивление совьет-лайфом, статьями наших газет, особенно “Советской культуры” /он слал в Париж много корреспонденции о нашей культурной жизни/ действовали на меня сильнее протестующих воплей. Это удивлялась, не понимала, недоумевала другая жизнь, которую мы не знали, о которой не имели никакого понятия, но которая существовала — некий огромный мир вне нашего опыта.

Я написал его портрет. Он остался у его вдовы Татьяны Ивановны /первым ее мужем был известный московский скульптор Цаплин/.

В.В.Сухомлин написал интересные воспоминания, только небольшая часть которых была опубликована, уже после его смерти, в “Новом мире”.

Как раз тут и место помянуть добрыми словами чету Болотовых, у которых я познакомился с Сухомлиным. Оба фотографы. Михаил Григорьевич Болотов — прекрасный фотограф, который всю свою долгую жизнь снимал старую архитектуру и связанные с ней интересные уголки старого Киева, притом совершенно не рассчитывая ни на какие гонорары. Он вместе со своей женой работал в фотолаборатории киевского Инст-та рентгенологии. Серия его фотографий Киева великолепна. Только после его смерти сначала в Киевском музее русского искусства, потом уже в Москве, в Доме Архитектора была вся эта серия выставлена и, особенно в Москве, выставка прошла с большим успехом.

Болотов и его жена Нина Мелитоновна, которая относилась ко мне как к родному сыну, и которую я почитаю своей второй матерью, были люди редкие, удивительные. Это была ниточка в старое доброе время России. Я не хочу идеализировать — скажем так — доброе по сравнению с нашим. Это были честнейшие душевные люди. Немногие из уцелевших от старых времен, сохранившие обаяние этих времен, не “перекованные”, не “перестроившиеся”, и к тому же живые.

Через Болотовых познакомился я с Виктором Платоновичем Некрасовым, с которым я общался, пожалуй, с конца студенческих лет. Некрасов в Киеве был своего рода либеральным институтом, центром притяжения для многих /еще задолго до его открытых конфликтов с властью/. Я очень любил его. Эта любовь была внелитературной. Он мне был дорог тогда не столько как художник /хотя “В окопах Сталинграда” я в ранней молодости любил — тем более, что в городе и во времени, описанном в книге, я сам жил двенадцатилетним мальчишкой/, сколько как честный человек просто, и “В окопах” ведь была тоже просто честная книга.

В.П. обладал талантом естественной и открытой контактности с любым человеком, даже случайным человеком улицы, и изумительной наблюдательностью. Обаяние его было велико. Атмосфера его дома, со старой почитаемой мамой Зинаидой Николаевной, с ее неизменным вопросом ко мне, когда я приходил — “Виля, когда вы пригласите нас на свой вернисаж?” /привычки парижской ее молодости/, с обедами в старом стиле, с разложенными столовыми приборами, с салфетками в старинных желтоватых, слоновой кости кольцах и т.д. и т.п. Для меня — советско-столовского человека в этом было особое очарование. Я как бы участвовал в хэппенинге старого быта, который был тут еще живой жизнью.

Но все не было так идиллично, как могло показаться — в тайниках, в разных местах квартиры стояли начатые или недопитые бутылки — хозяин пил и тяжело пил /речь уже о более поздних годах/ — внутренний конфликт должен был как-то реализовываться, но этим не снимался.

От В.П. я впервые услышал о Солженицыне. Мы встретились как-то с В.П. на Крещатике — Виля, скоро Вы узнаете, прочтете в “Новом мире”, это такая вещь, вот увидите, готовьтесь! — восторженно говорил он мне, имея ввиду готовящуюся публикацию “Ивана Денисовича”.

За несколько дней до отъезда Виктора Платоновича на Запад мы с Лилей зашли проститься. Посидеть у него можно было очень недолго, ему с женой нужно было в нотариальную контору и мы прощально проводили их вверх по крутой Лютеранской /Энгельса/ до самых дверей конторы.

Я хорошо знал Сергея Параджанова, который, уверен, был /горестное был! — но он уже больше десяти лет ничего не снимает/ самой яркой и самобытной индивидуальностью современного советского кино. Он это сам прекрасно знал и, скромностью не греша, всем об этом напоминал. Он мог бы сказать в королевском стиле: “Студия Довженко — это я”. Но у него это звучало иначе, и, я сам свидетель, как он прямо в лицо одному засл.деят. искусства режиссеру N /фамилию забыл и вспоминать неохота/ говорил на студии: “Ты говно и все вы говно”, при том не с пеной у рта, а так просто, как само собой разумеющееся. З.д.и. улыбался и продолжал разговор дальше — ведь против правды не попрешь.

Человек он феноменальный, конечно. Второго такого, кто бы так чувствовал, мгновенно постигал предмет, вещь, ее фактуру, цвет, форму, роль которую вещь может сыграть в кадре и просто в жизни, — я не встречал. На моих глазах однажды он вцепился в дорогущую меховую шубу, купленную женой одного нашего общего приятеля, киевского художника, но шуба не подходила ей, “не сидела” — дама была, мягко говоря, не худенькая – и Сергей в какие-нибудь 30 минут, орудуя острым ножиком и бритвой, выбросил теплую подкладку, что-то сделал с рукавами, с полами, что-то подколол /хозяйка тряслась от страха, что все будет безвозвратно испорчено/ — вся комната была в вате, и сам Сергей, — и вот он надевает свое произведение на хозяйку. Здорово! Объясняет какому мастеру отдать, чтобы закончить все это, и тут же, забыв обо всем, переходит к разговору о чем-то другом. Такой человек!

Сергей дважды приглашал меня работать с ним в фильмах, но оба раза все срывалось. В первый раз это было с “Киевскими фресками” /после “Теней забытых предков”/. Сергей для начала заказал мне копию с “Инфанты Маргариты” из киевского Музея западного и восточного искусства. Копию он желал не просто для того, чтобы показать в кадре, а выполненную по большому счету, по настоящему. С превеликим трудом мне удалось договориться с директором музея и получить разрешение делать копию в величину оригинала, как хотел Сергей. И после этого, когда я уже собирался начать работу, Сергей вдруг от этого всего отказался. Я ужасно обиделся — я же не художник из киногруппы, там они привыкли ко всему, особенно работая с Параджановым.

Во второй раз он хотел, чтобы я и мой приятель, художник Ким Левич, приняли участие в важном этапе подготовки к фильму “Интермеццо” /по рассказу Коцюбинского/ и затем в съемках. Сергей хотел сделать фильм с использованием при монтаже, старых фотографий: семейных, журнальных и т.д. Именно мы и должны были сделать отбор этих снимков, просмотрев обширный материал. Параджанов нажимал на нас, пел дифирамбы нашему вкусу, говорил, что полностью нам доверяет. Фильм был очень интересно задуман, но мы отказались /правда, по совершенно различным причинам/. Ким — потому, что просто испугался обстановки и атмосферы у Сергея — он был тут, кажется, впервые. Все эти параджановские мальчики с развратными, нахальными и пошлыми лицами, надевание на палец одному из них дорогого перстня в подарок — через пять минут все отменялось и перстень перекочевывал опять на палец хозяина, весь шум, гам, беспрерывная маскарадная безумность домашнего быта Сергея — все это смутило бы любого непривыкшего, и Ким, человек спокойный, тихий /очень интересный художник, прекрасный живописец/, “отошел в сторону”.

Сергей, конечно, в жизни и в делах, часто бывал совершенно невыносим. Нужно было многое стерпеть, чтобы с ним вместе делать что-то общее. Я это все уже хорошо знал. “Ну пойди ко мне консультантом по цвету”, /что за должность такая?/ — “будешь получать 120 руб. и ничего не будешь делать, только на плане присутствовать”, уговаривал он меня после моего отказа от “Интермеццо”, но я, наученный его выкидонами, и от этого отказался.

Сценарий “Интермеццо” не был принят, так же как и ранее была зарублена начавшаяся работа над “Киевскими фресками” — судьба большинства проектов Параджанова…

И все-таки у меня была “золотая мечта” — предложить ему и сделать вместе фильм по “Слову о полку Игореве”. Мне казалось, что он единственный, кто сможет найти кинематографический эквивалент этому словесному потоку. Пока я обдумывал какие-то ходы, собираясь открыться Сергею, его арестовали и он так и не узнал об этом моем замысле.

Много раз я смотрел с друзьями Сергея на студии Довженко /конечно, на неофициальных просмотрах, которые С. часто устраивал, т.к. фильм всё не выпускали на экран/ его шедевр “Саят-Нова”. Ну это, конечно, фильм совершенно изумительный! Это класс международный и самый высокий. То, чем восхищаются /по слухам — только сейчас/ французские и английские кинокритики, это жалкое подобие того, что видели мы тогда, это экранный вариант, урезанный и перемонтированный Юткевичем, испорченный по цвету и т.д.

О трагической судьбе Сергея Параджанова /вот опять он арестован, опять посадят — теперь в Тбилиси/ надо кричать на всех углах стритов и штрассе, но разве услышат, разве поймут, и главное — разве что-нибудь смогут сделать…

Еще одно знакомство. Больше похожее на сон, чем на явь. “Вот пойди, посмотри деда, — уговаривала меня знакомая, — не пожалеешь”. Дальше шли странные рассказы и верилось им с трудом. В конце концов я пошел. Район Лукьяновского рынка. Улица Володарского. Адрес был неточный. Этот дом и снаружи отличался от всех других, стоящих в этой части улицы. Дома старые невысокие, улица запущенная. И этот дом был старый, деревянный, трехэтажный, с несколькими небольшими деревянными балконами. Но на всех углах крыши, на балконах торчали какие-то странные штуки, флюгера не флюгера, куклы не куклы – непонятно что. Когда я подошел ближе, слева от единственной парадной двери, в окне за стеклом /было это осенью — окна все были закрыты/ появилось лицо старика, бородатого, с улыбкой как из сказки. Рукой он делал мне знаки, указуя на дверь — зайди, мол, зайди. Я вошел и ахнул: все лестничные стены /лестница старая, с деревянными ступенями/ до верхнего этажа увешаны картинами. После того, как я познакомился с дедом Черняховским, он повел меня еще и на большую застекленную веранду, выходящую во двор, конечно общую. Все ее стены тоже заполняли работы деда.

Что же это были за картины? На бумаге, на картоне, на фанере, некоторые в самодельных рамках, сбитых из планок и раскрашенных, другие в каких-то старых, подпорченных, но “настоящих”. Там было все что угодно; Чапаев на коне в бою /увеличенный с открытки/, В.Терешкова на красном фоне, огромный портрет ангелоликого Коперника, увеличенные карикатуры из “Крокодила”, пейзажи с открыток, иллюстрации к басням Крылова… В углы многих картин, были воткнуты “первоисточники”, например, в портрете Терешковой — фото ее же из газеты. Была картина, где название шло большими буквами прямо по изображению /этим “удостоверяющим” приемом дед пользовался часто/: “Депутат горсовета — дальше шли Ф.И.О. — с дочкой на спектакле в оперном театре”, и фото из газеты. Самое удивительное, что какая-нибудь карикатура из “Крокодила”, увеличенная и написанная красками /дед работал трамвайными красками: белой, черной, желтой, зеленой, синей и красной/, становилась шедевром наивной живописи. Деформации рисунка были очаровательны. Дед применял также серебряную краску и битые стеклянные елочные игрушки, вклеивая их в живопись. Прием, которым сделано лицо в портрете Терешковой: белая краска, по ней карандашом прорисованы черты лица и все это на алом фоне. И синий жакет и фон по интенсивности цвета и простоте трактовки не уступают Матиссу. Но главное — это общее впечатление от всего этого лестничного музея в целом. Это было то, о чем мы, художники, могли только мечтать. Наивность, свобода делать вещи и свобода вешать их на стены, чтобы их свободно смотрели — разве это не миф, который дремлет в нас бессознательно, который движет нами и который мы мечтаем реализовать. Все это было метафорой искусства, которое живет среди нас, в пыли жизни. Проходя, мы толкаем его локтем, обтираем плечом, на него летят брызги с веника, которым подметают мусор.

Это был урок “снизу”.

Происходило все это в 1965 г., в городе, где всегда и во всем царил полный и образцовый советский порядок, чем этот город у нас в стране и знаменит, и особенно этот порядок царил в творческих союзах.

Дед Черняховский продавал свои работы по 5, по 7 рублей. Когда я уезжал из Киева на Запад, две купленные у деда вещи, которые я очень любил и хотел увезти, оценили в комиссии по вывозу художеств, ценностей ровно в десять раз дороже, чем я за них заплатил деду. Я был рад. За деда.

Черняховский начал рисовать, когда ему было больше 70-ти лет. Он был сторожем в трамвайном парке — оттуда и краски трамвайные, которыми он работал. В молодости он служил в уланах. Прекрасный автопортрет /наверное со старой фотографии/ в уланской форме купил у него Сергей Параджанов. Самая большая работа деда — традиционное озеро в камышах с плавающими утками и рыбами в воде — висела у Сергея на кухне, и на гладкой серой воде озера он записывал номера телефонов.

Валерий Ламах /Валерий Павлович Ламах, 1925 – 1978/, о котором я уже упоминал, был, думаю, из значительнейших и важнейших личностей не только украинской современной культуры /хотя он писал по-русски, все же почему-то я бы “приписал” его к Украине/, но и русской мысли последнего времени.

Здесь я рискую показаться голословным, но причина этому одна — то, что сделано В.Ламахом, неизвестно за пределами Киева, да и в самом Киеве известно не многим. Это объясняется тем, что Киев психологически изолирован от потока, скажем, московского литературно-философского самиздата /своя же традиция подобного самиздата в Киеве очень слаба/. Кроме того и сам Ламах не был склонен путем прямого запуска своих вещей в самиздат сделать их известными читателям, как это делали и делают москвичи и ленинградцы. Однако, все тайное становится когда-нибудь явным. Многие известные сегодня по самиздату имена поблекнут со временем — с Ламахом же, после того как он будет опубликован, думаю, будет как раз наоборот.

Многое в нем было противоречиво. Не со всем я мог согласиться — в частности, с его пренебрежением к тому, что близко, важно, больно сейчас, тут, возле нас, — иногда это доходило у него почти до бесчувственности. Но всем этим он жертвовал ради вечного, целого, космического, ради своей любимой “схемы” /схэмы — как он произносил/. Семантика этого слова не укладывалась для него в обычное понимание. Но тут не место вдаваться в подробности. Как профессионал-художник — график и монументалист, он мне мало интересен. В текстах же оригинальность его ума, неожиданность его построений и концепций, удивительная форма, часто соединяющая поэтическое и философское, религиозное и эстетическое в пределах одной небольшой вещи — да так, что не разделить — свидетельствуют об уникальности его личности. Как жаль, что вне Киева не знают его совсем, кроме одного Айги. И как жаль, что умер он в 53 года.

Близок я был с двумя талантливыми киевскими композиторами: Леонидом Грабовским и Валентином Сильвестровым, особенно с последним — тоже человеком с оригинальным, глубоко самостоятельным умом и тончайшей чувствительностью не только к музыке, но и к литературе и живописи. И с ним много я прослушал музыки – особенно современной, в том числе и его собственной.

И о своей жене Лиле /Ольге Денисовой/. Хотя она сама и считает, что я очень повлиял на ее становление /она ведь значительно моложе меня/ и, может быть, в какой-то степени на ее поэтическую работу — я думаю, что влияние было обоюдным. Для меня она как раз вариант жены Набокова, который говорил, что написанное он прежде всего показывает жене — т.е. как бы и пишет для нее. Кроме того, стихи ее — из самого интересного для меня в современной русской поэзии. Эта последняя фраза может выглядеть забавной /ведь это муж пишет о своей жене/, но я думаю, что она, эта фраза, таит в себе нечто серьезное и значительное, таит в себе предчувствие того, как поэтический факт становится столь же явным для других, сколь явен он для меня.

О духовных учителях и учителях в искусстве

Дело в том, что часто для меня обе эти сферы являют себя как два аспекта эманации одной и той же личности.

Однако, я буду говорить не только об учителях и не только о влияниях, но и просто о тех и о том, что мне нравится, что близко.

В художественной школе и в первые годы института решающим было влияние Врубеля. Это помогало противостоять рутине преподавания и развивало очень важное для меня чувство конструктивности, как в смысле конструкции формы, так и в смысле общей конструкции вещи — будь то работа с натуры или без нее. Но было к Врубелю отношение и как к духовому авторитету, как к моральному образцу что-ли.

В 1956 г. знакомство с Робертом Фальком. Посещение его мастерской и беседа с ним.

После института увлечение живописью действия вызвало интерес к средневековой дальневосточной живописи дзен-буддизма, которая в свою очередь приблизила меня к сфере дзена вообще. Увлечение акшен-пейнтинг прошло довольно быстро, но дзен остался для меня по сию пору живым и важным. /Что может быть более живым, чем наставление дзен для стрелка из лука: если хочешь попасть в цель — стань стрелой./

Далее. Два художника повлияли сильно: Клее и Дюбюффе — именно в такой последовательности, — это в шестидесятые годы.

Очень плодотворным было воздействие нового джаза. В I960 г. слушание записей Орнетта Колмэна было для меня так же важно и необходимо, как если бы я сам был музыкантом, но это помогало-то мне не играть на саксофоне, а писать и рисовать.

С конца шестидесятых и в семидесятые годы — интерес к идеям Дюшана, Кэйджа, идеям концептуализма.

Отход от живописи, переход к коллажам с использованием текстовых элементов, интерес к визуальным возможностям самого текста, помогающим по-новому углубиться в мир языка /на основе понимания равноценности смысла слова и его визуальной знаковости/.

Зимой 1968 года я побывал во многих мастерских московских нонконформистов. Самым интересным для меня было знакомство с Ильей Кабаковым. В 1977 г. я еще раз был у него. Видел его новые альбомные циклы. Он же долго и внимательно смотрел мои визуальные тексты /всё, что на то время было у меня сделано/.

В детстве, и всегда потом, одна из самых любимых книг — “Гаргантюа и Пантагрюэль” Рабле.

В-поэзии же все для меня начинается с ее великого дервиша — В.Хлебникова, который остается для меня истоком нового поэтического “трепета”.

Три сильных поэтических увлечения — французы /в первой половине 60-ых/: Сюпервьель, Сен-Жон Перс и Анри Мишо, влиявший в прямом смысле этого слова.

Из русских новых классиков люблю Мандельштама /особенно “Грифельную оду”/, но кто же его не любит!

Всегда важны и любимы мною были средневековые китайские и японские поэты /как и художники/, особенно круга чань-дзен.

Из сверстников, Г.Айги не то чтобы влиял, но был одно время как бы опорой, просто потому, что вот существует в современной русской поэзии такой человек.

Первые попытки стихов близких к идеям конкретной поэзии были уже в 1957 г. — стихотворение “Огурец”:

огур

гурманец

огур

рец

рецом

гуром

рецуггуром

овощ обдумывает как вести себя в хорошем обществе

и вот что еще говорю я вам недумайте не думайтене думайтене

о рыбах

(1957)

Этот ручеек журчал понемногу, пробиваясь время от времени. Пробился же всерьез в 1976 г. С этого года до сего дня больше ста вещей, включая одноактную пьесу, сделаны в этом плане. В этих работах интересовала меня как визуальная, так и музыкальная конкретность буквы-слога-слова в ее неразрывности с многозначностью смысла всей вещи в целом. Постепенно я все больше интересовался концептуальным подходом в работе со словом /с его присутствием и его отсутствием/ и с общей конструкцией вещи. Примером может быть “исправленному верить”.

Все это не означает, что собираюсь сочинять только так.

Обериуты приводят меня в восторг своим фантасмагорическим, истинно русско-советским духом безумия. Особенно близки мне у Хармса и Введенского проза первого и драматургия первого и второго.

Огромным было воздействие мира Кафки. Рассказы “Превращение”, “Исправительная колония” и некоторые другие прочитал в 1956 г. — задолго до того, как однотомник Кафки был опубликован по-русски. “Процесс” прочитал в 57 г., “Замок” в 58 г., немного позже “Дневник”, “Письма к Милене” и многие притчи и рассказы, не переведенные на русский.

Хорошо знаком с основными авторами театра абсурда. Ранние пьесы Ионеско и Беккета были прочитаны в конце 50-ых годов. Читал также их более поздние пьесы и радиопьесы. В полном объеме знаю театр Ж.Жене.

Восхищаюсь поэтической прозой Рембо — “Иллюминации” и “Сезон в аду” мы с женой перевели полностью, но увезти не смогли. Сейчас Рембо вышел в “Лит. памятниках”. Еще не видели. Сравнивать будем по памяти…

Конечно, как только что-то начал соображать, прочитал главы из “Улисса” Джойса, опубликованные в 30-ые годы в “Интернациональной литературе”. Было это давно, давно, давно. Еще когда учился в институте.

Во второй половине 60-ых годов открытием для меня стал Хорхе Луис Борхес /совершенно неизвестный у нас, правда, вот недавно в 81 г. один рассказ перевели на русский — впервые/. Он из тех, кто повлиял на мой внутренний климат весьма. Очень я с ним носился и много переводил /с листа/ друзьям. И по сию пору Борхес — из самых любимых.

В русской классике любимейший — Гоголь. Очень люблю Лескова.

Также — Зощенко, Платонова /который Зощенко не любил/.

Очень люблю необыкновенно индивидуальную поэзию Всеволода Некрасова и его самого.

Незадолго до выезда знакомство, к сожалению, шапочное с Сатуновским и Приговым. Поэзию Сатуновского знаю в достаточном объеме — нравится. Вещи Пригова знаю меньше. Кое-что мне близко.

У Лимонова нравятся стихи и проза, написанные еще в России. Хорошо, как для меня.

Проза Соковнина интересна, но, по-моему, очень похожа на Анри Мишо — я имею ввиду цикл Соковнина о Вариусе, а у Мишо вещь “Некий Плюм” /которую я для себя когда-то перевел на русский/. Не знаю, знаком ли был Соковнин с этой вещью? Если нет — то случай удивительный.

Современная музыка, которую слушал:

Шёнберга, Берга, всего Веберна, всего Вареза, очень много Штокхаузена, Булеза, Берио, Ксенакиса, Кэйджа, Кристиана Вулфа, Крамба, американских “электронщиков” и других. Кроме этого — в большом количестве — американский классический джаз, и современный — от О.Колмэна и Дж.Колтрейна до А.Брэкстона и “Арт ансамбль оф Чикаго”, также наиболее интересные рок-группы.

Должен оговориться, что в этом разделе упоминал я только тех и то, что мне близко, и перечисление мое, местами, может быть, похожее на библиографический каталог, а местами на “сия дыня съедена такого-то числа” — есть вереница точек, каждая из которых это личностно пережитый факт культуры или общения с человеком, и потому все они входят в мое личное поле культуры, поле, в котором ты живешь и которое движется вместе с тобой.

Добавлю, что какого-либо единственного учителя, “гуру”, возле которого я рос бы, долго и счастливо расцветая, у меня, к сожалению, не было. Для человека Востока это, конечно, трагедия, но человеки ли мы Востока? или Запада?

О периодах жизни /наиболее значительных/

Зачем о них, кому они нужны /наиболее значительные!/, даже если и были. Жизнь несет тебя, как морской вал, пока не разобьет — это и будет период, один единственный и потому — наиболее значительный.

Типичный день

Обычно раскручиваюсь с утра постепенно. Оптимальное рабочее время — с середины дня до вечера. Но это не всегда обязательно. В школе и институте много рисовал по ночам перед зеркалом — автопортретов. После института писал и рисовал, наслаждаясь свободой, дома — с утра до темноты, и так каждый день. Если интересно — могу работать до полного изнеможения. Даже сейчас, когда здоровье средненькое, переводя свои визуальные тексты, сделанные вручную, в машинописные варианты, часто сижу за этим каторжным делом с утра до 3-4 часов ночи. Все, что связано с литературой, с сочинением, делаю лежа. Читаю много, также, и во время еды. Каждый день слушаю музыку.

Высказывания об искусстве

Они рассеяны во многих местах этого текста. Добавляю еще одно, датированное 1982 годом, Зап. Германия:

Мир — это Слово, — это ошибка Бога, ужасающая и прекрасная, ибо Он создал Слово многозначным.

Впечатления о заграничной жизни

Пока впечатлений не много. До конца 82-го года мы не имели права выезжать из Дортмунда, не имели права работать. Существуем пока на социальное пособие, т.е. всего в обрез. Конечно, “самоволкой” мы поездили по близлежащим городам. Летом 82-го видели международную выставку “Документа 7” в Касселе. Огромная экспозиция. Размах! Диапазон — от международных знаменитостей до 18-летнего начинающего, но ни одного из третьей русской эмиграции, из второй, из первой и т.д. /можно и в обратном порядке/. В Дортмунде, городе не очень маленьком, но и не столичном, в местном джаз-клубе можно слушать приезжающих американских музыкантов /любимых по пластинкам/ высочайшего класса!

В смысле быта в Германии все несколько однообразно-удобно и сверхчисто. Привыкаем.

Контакты же с интеллектуальной элитой пока небольшие — язык!..

Туземцы относятся хорошо.

Вскоре после приезда в Дортмунд состоялась выставка моих работ в Католической Академии Шверте: живопись, графика, коллажи, тексты /всё это привезенные работы 1959-80 годов/, — по сути, это была ретроспектива более чем за 20 лет /работы никогда не выставлялись/. Католическая Академия издала неплохой каталог. На открытии выставки был доклад проф. S.J.Schmidt’а /Университет Siegen/ о конкретной поэзии. Я читал некоторые свои вещи, напр., “песню летней птицы”. Сначала читал я, потом переводчик читал слушателям подстрочный перевод с кратким комментарием, после чего я вторично читал ту же вещь. Все это было по-немецки: весьма солидно и информативно.

О выставке были положительные отклики в немецкой прессе: в “Die Welt”, в “Westfalische Rundschau” — интервью и большое фото, в “Deutsche Tagespost” и в некоторых других газетах.

Добавлю для информации, что незадолго до выезда из СССР в парижском “Ковчеге” № 6 были опубликованы шесть моих визуальных текстов /под псевдонимом Виктор Беленин/. Они же выставлялись в 1981 г. в галлерее “Trans/form” в Париже на выставке “L’emigration Russe. L’art en voyage”.

В журнале “Время и мы” № 65, 1932 была напечатана статья о моих работах /репродуцированы коллажи, графика и тексты/. Также в журнале “Время и мы” № 71, 1983 — публикация моих стихотворений.

В Зап. Германии Зигенский Университет издал небольшую книгу моих визуальных текстов с комментариями на немецк. яз. /в серии “экспериментальные тексты”/. Название книги: “СЛОВА являются мыслят звучат” /1983/.

Отношение к Солженицыну

Художник он, во всяком случае для меня, мало интересный. В сущности, он скорее тип деятеля, а не художника.

Публицистические его свидетельства считаю важными. “Архипелаг Гулаг” — книга по значению эпохальная. Это то, что останется.

Легко представить себе Солженицына во главе авторитарно-демократической/?!/ России, или хотя бы во главе ее культуры. Думаю, что некоторым гражданам этой России, таким как я или, скажем, как Бахчанян, не поздоровилось бы.

Ностальгия

Пока вполне определенная: по своему пятитомнику Хлебникова и по “Неизданному Хлебникову” /первоиздания/, по своей коллекции пластинок /американских/ и проигрывающей системе /западно-германской/, — каковое всё имел в России.

Любимые занятия

Слушание музыки.

Любимые кушания

Чай /не кофе!/, чеснок.

Планы на жизнь /будущую/

Планы на жизнь /вечную/

И прочие не приходящие в голову вопросы

И прочие не приходящие в голову ответы.

- Источник тут

- Публикуется по изданию: Константин К. Кузьминский и Григорий Л. Ковалев. “Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны в 13 томах”

- THE BLUE LAGOON ANTOLOGY OF MODERN RUSSIAN POETRY by K.Kuzminsky & G.Kovalev. Oriental Research Partners. Newtonville, Mass.

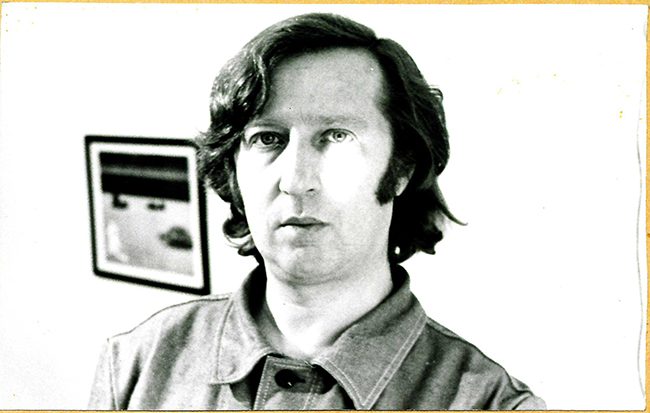

ФОТО, сверху вниз:

- Вторая половина 1970-х, Вилен Барский, на заднем плане на стене фотопортрет Хорхе Луиса Борхеса. Фотограф Александр Петропавловский.

- Фотограф Александр Петропавловский. Тут на фоне картинка самого знаменитого японского сада камней. 1970.

- Вилен Барский с женой, поэтом Ольгой Денисовой. Фото – Александр Петропавловской, 1977 г.

- Фотография из архива Марка Белорусца.