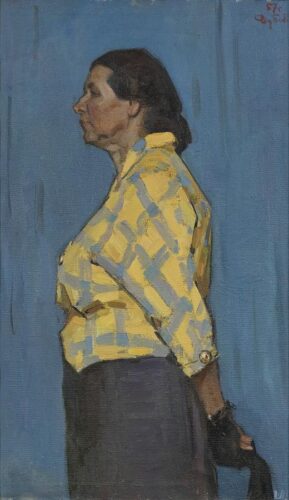

У перший день серпня відомому художнику Олександру Дубовику виповнився 91 рік. Завтра в Українському домі відкриється його персональна живописно-графічна виставка «Передчуття». А 5 серпня у Софії Київський розпочнеться фестиваль Bouquet Kyiv Stage, символ якого у вигляді букета створив Олександр Михайлович (між іншим, мотив букета з’явився в його роботах ще у 1950-ті роки). Наша бесіда з художником відбулася взимку, на Різдво, він розлого розповідав про своє життя. Про навчання у 1950–1960-х роках у Київській художній середній школі імені Т. Г. Шевченка, в Київському художньому інституті, а потім в аспірантурі творчих майстерень Академії мистецтв СРСР. Про те, як від реалізму дійшов до нефігуративу, за що його впродовж двадцяти років не виставляли. Про те, де можна було працювати, як кормити сім’ю художнику, який не хотів поступатися своїми творчими принципами… Сьогодні «Інший Київ» вітає видатного українського митця з днем народження і публікує невеликий фрагмент інтерв’ю – як все колись починалось…

«Мне везло – всегда собиралась хорошая группа»

В Киевской средней художественной школе у меня были учителя Галина Зоря и Геннадий Титов (потом он же преподавал и в институте). Школа… ну, надо представлять те годы. У нас стояла печурка, труба уходила в окно, обогревала – потому что было очень холодно. Общие занятия – как обычная школа. А что касается специальности, то мне везло в том отношении, что всегда собиралась хорошая группа.

Со мной в школе учились Вилен Барский, Анатолий Лимарев, Олег Животков, Рэм Багаутдинов, Юрий Малишевский… Я могу много рассказывать о каждом из них. Это было братство. Мы и смеялись, и дурака валяли, и скатывались с горы на своих портфелях зимой, и шутили. Но и работа была очень серьезная. Эти ребята задавали тон, было какое-то ядро, шли очень серьезные занятия.

Геннадий Кириллович Титов – удивительный человек. Я считаю, что он как художник, к сожалению, не состоялся по ряду причин. Но он был очень чуткий, такой умница, всегда присматривался к каждому ученику, как тот работает. Очень ценное качество педагога – говорить немного, но как-то невидимо давать ощущение нужного уровня. Тогда было время воодушевления. Художники не думали о финансах, о том, как жить, никаких планов не было. Только искусство в голове, рисовали исступленно. Так было в школе, потом в институте.

Я, как и все остальные, проводил почти сутки в институте. Были занятия сначала официальные, пары, потом специальность. Как правило, мы на свои нищенские деньги брали еще натуру и вечером рисовали. Изучали также анатомию, потому что ее нужно было сдавать, делали рисунки. Занимались весь день, там и жили, по сути, учились друг у друга. Я бы сказал, что мы были фанатиками. И мы были, честно говоря, нищие. Ну, там рубашка, брюки и больше ничего. Никто в то время о каких-то джинсах и подумать не мог, потому что это было нужно к фарцовщикам обращаться.

Мне трудно рассказывать о первых курсах института, потому что там учили «просто рисовать». /Усмехается/ Я не хочу никого обижать, но был такой метод – вот у вас натура, рисуйте. Преподавал у нас, например, Михаил Иванович Хмелько, добродушный человек. От него поступали замечания такого рода: «Ну что вы, Дубовик, пишете /медленно/ мазь… мазь… мазь… Нужно /быстро/ мазь-мазь-мазь!» Это было смешно. Главная максима Хмелько: все хотят есть хлеб с маслом. Он говорил: «Когда вы закончите институт, придете ко мне и скажете “дайте мне хлеба”. А вы что, вы ничего не умеете!» И вот он становился за мой мольберт и писал, скажем, один глаз, в зрачке отражается окно, а за окном еще улица видна. Ну, мы учились не у него, мы учились друг у друга. Я обычно никого не пускал к своим холстам поправки делать. Или просто счищал краску – это уже позже, когда учился у Сергея Григорьева, который любил править.

«…не успел отойти – я мастихином все снял!»

Сергей Алексеевич меня пригласил перейти в свою мастерскую. Туда многие пришли: Барский, Лимарев, Животков, Журавель… Григорьев был яркой личностью, умным человеком. Небольшого роста, почти под машинку подстриженный, курил обычно «Казбек». Он смотрел на мою работу, говорил: «Так, Дубовик, из всех возможных вариантов вы выбрали самый худший». /Усмехается/ Когда он пробовал править мою работу, что он делал? Пользовался, как он говорил, «старинным рецептом», по которому работал еще Федор Кричевский: выдавливал гору белил, черную и английскую красную, все перемешивал, делал «тельный» цвет, фильдеперсовый такой. Потом в эту смесь добавлял яркие цвета и этим писал. Это объединяющий такой был способ. Григорьев рисовал великолепно, но что касается цвета, он не подготовлен был. Да никто не был подготовлен. Школа 1920-х годов была уже забыта, и вообще тема 1920-х закрыта, говорить о них было не надо, потому что формалисты – это ужасно, это кошмар! В общем, написал на моей работе Сергей Алексеевич в своей обычной манере, ударчиками такими, не успел отойти – я мастихином все снял! Я с уважением к нему относился, любил его, да мы все любили… но он обиделся, конечно. А самолюбив Григорьев был невероятно, задеть его было очень опасно, потому что он умел мстить и очень зло, и очень точно, и совершенно убивающе.

Вот один случай. Григорьев прекрасный оратор был. Случился однажды у него конфликт с художником Григорием Васецким. На всеукраинском съезде художников Сергей Алексеевич вышел на трибуну и произнес речь: «Вот я сказал о Васецком, что он нечестный человек, ноль, бездарный художник, – и еще привел длинный перечень того, что собой представляет Васецкий. – Я ошибался, я приношу извинения». /Смеется/

Он был рожден той эпохой. Везунчик, к пятидесяти годам уже был академиком, не членкором, а академиком, получил две Сталинские премии. Рисовал блестяще совершенно. Это нужно было видеть, просто загляденье. И вот после этого инцидента Сергей Алексеевич не мстил мне, нет, но больше ко мне не приближался. Когда я писал диплом, он не прикоснулся к моей работе, я делал все сам. Ну, мог там что-то по рисунку подсказать, и все.

Моя дипломная работа была посвящена Юлиусу Фучику. Но это не была, так сказать, подачка, меня действительно поразило его мужество, так что я все делал искренне. Судьба Фучика как-то ассоциировалась с судьбой моего отца, тоже расстрелянного (НКВД летом 1941 года. – InKyiv). Диплом прошел с похвалой совета и потом, когда я уже окончил институт, сыграл большую роль. Портрет Фучика был выставлен в 1957 году в Москве во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов, принят очень хорошо, да еще и напечатан в журнале «Советский Союз». Верх мечтаний!

«Это было такое открытие невероятное, толчок внутренний»

В 1962 году Григорьев меня пригласил в аспирантуру Академии художеств СССР. Это был первый набор в Киеве, академии существовали только в Питере и Москве. Так Сергей Алексеевич даже дошел до того, что приносил в мастерскую монографию Сезанна! Он показывал, объяснял, как сам Сезанна понимал. Это было такое открытие невероятное, толчок внутренний. Ведь после смерти Сталина в общих тенденциях преподавания изобразительного искусства ничего абсолютно не изменилось, господствовал реализм. Какие-то формальные вещи я приобретал уже потом, в середине 1960-х, правдами и неправдами, покупая монографии, как-то узнавая, что происходило в мире.

В Академии художеств я учился три года, сделал несколько картин, ездил собирать материалы на Донбасс, на Алтай. На Донбассе рисовал шахтеров, портреты делал. А Алтай и Саяны – это очень красиво, интересно, познавательно. В общем, я поездил по России, посмотрел, что это такое, с тех пор очень неплохо знаю, что она собой представляла на самом деле и как все это выглядело. /Усмехается/ Но эти материалы мне не пригодились. Моей отчетной работой стала большая картина «Физики», и еще несколько работ были связаны с наукой. Тогда это была модная тема, вышел фильм «9 дней одного года», молодые ученые открывали мир! В академии, как и в институте, мы тоже были фанатиками искусства. Рядом занимались Юра Луцкевич, Игорь Григорьев, Алексей Орябинский, Юрий Малишевский… Зоя Лерман появлялась иногда, Татьяна Голембиевская приходила за зарплатой. /Усмехается/

«Я был самым злым и безответственным»

Когда мы окончили аспирантуру, оказались на вольных хлебах, идите куда хотите. А куда идти? Была хрущевская оттепель, мы с несколькими коллегами собрались в Союзе художников и организовали инициативный совет для работы с молодежью. Так родилась Молодежная секция Союза художников Украины, первый случай по всему Советскому Союзу, такого не было ни в Москве, ни в Питере. Я стал председателем этого объединения.

И что мы делали? Мы стали собирать всех молодых художников, потому что сначала даже не знали, кто у нас есть. В Киеве лазили по чердакам, по подвалам, записывали адреса и приглашали их в Союз, на обсуждения выставок. Находился тогда Союз на площади Калинина (майдан Незалежності) в Доме профсоюзов, на втором этаже. А на первом в фойе мы устраивали выставки. И это страшно взволновало всех наших «монстров», мы пережили тяжелые времена.

Денег у нас не было, а ездить куда-то надо. Мы связались с ЦК комсомола Украины, нашли там нескольких ребят, их обработали. И стали они вместе с нами соорганизаторами выставок республиканских, киевских. Приходили на обсуждения и голосовали за какие-то работы, причем мы их так накрутили, что они голосовали двумя руками незаметно, потихоньку, – чтоб больше голосов было. Так они помогали и, главное, давали деньги. Мы ездили в Харьков, Одессу, Днепропетровск… И из Одессы все время сообщали: «Ребята, с реализмом покончено, везите только модерн! В Киеве ничего другого не принимают на молодежные выставки!» Нас ЦК комсомола прикрывал, так что высшие инстанции пока не трогали – дескать, это ваше дело.

Союз художников реагировал враждебно. Но поскольку это молодежная секция, то меня ввели в правление Союза художников Украины, потом Киева, так что я был во всех комиссиях: закупочной, приемной. А поскольку я был молодой и бодрый, для меня этих авторитетов не существовало, я был самым злым и безответственным. Пытался из стариков найти кого-то, чтобы помогли. В основном общался с Николаем Глущенко, поскольку у него был сын художник. Я говорил: «Сашу же вашего тоже нужно продвигать!» И он помогал.

Тем временем «наверху» как-то притихли, испугались, запаниковали. Потому что наша деятельность было настолько активна, вы бы видели, сколько собиралось людей в этом фойе, негде было яблоку упасть. Все молодые художники приходили, это была буря! Мы делали выставочки небольшие, все время их меняли. Конечно, нельзя сказать, что мы выставляли модерн, хотя и не вполне реализм… ну, в общем-то реалистической работы. Вот Зоя Лерман, предположим, трудно назвать ее реалистом, у нее своя манера. Там целый ряд было художников таких. И из Харькова потом стали приезжать, особенно приезжали на большие молодежные выставки.

Как только закончилась оттепель, где-то 1967 году, очередная выставка… а наши друзья из комсомола притихли. Пришла Тамара Главак, тогдашний секретарь ЦК комсомола. Она имела три голоса на этих выставках, так положено по уставу. И привела с собой целую армию, человек двадцать. Они проголосовали – и разгромили полностью. Когда говорят о разгромах московских выставок, о «бульдозерной», о киевской никто не вспоминает. Тут все прошло тихо, зажали, закрыли к чертовой матери. Я был председателем, самым горлопаном, но я понял, что всё, конец, мне нечего там делать. Были выдвинуты более лояльные молодые люди, Витя Рыжих, еще целая группа тихих и спокойных. В общем, вот так это дело закрылось, бурный период моей деятельности закончился.

Записала Марина Полякова

Подяка за архівні світлини проєкту Ukrainian Unofficial, сайт archive-uu.com

Головне фото: Bouquet Kyiv Stage 2021